RFIDは、製品や商品に「RFタグ」と呼ばれる情報が格納されたタグを貼り付け、専用のリーダライタを使って読み込みや書き込みをするシステムです。

最近では、商品にRFタグを貼り付けることにより、商品の持ち出し防止策として使われることが一般的になりました。施設の出入り口にRFタグ探知機を置いておけば、RFタグが通過する際に反応させられるためです。

このRFID、一般的に広く知られている「バーコード」とは何が違うのでしょうか。さまざまな観点から違いを比較してみましょう。

RFIDにおける通信のしくみ

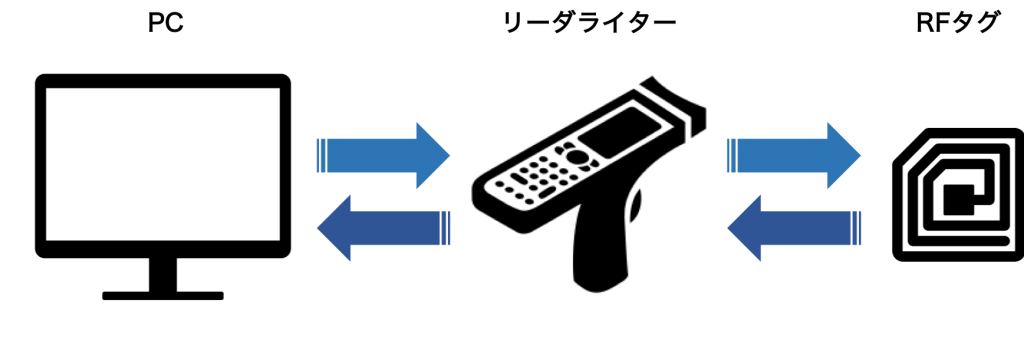

まずはRFIDにおける通信のしくみをおさえておきましょう。RFタグを使用するには、RFIDのデータを処理するPCとリーダライタが必要です。

RFIDにおける通信の流れは、データ処理PCからリーダライタに対してリード(read)処理もしくはライト(write)処理の命令を出すところから始まります。リーダライタの制御コントローラが命令を受けると、リーダライタのアンテナを使ってRFタグと通信。RFタグのアンテナが命令を受信すると、RFタグ内に信号が流れ、チップ内の情報が信号化されます。その後、RFタグ側のアンテナから信号を発信し、リーダライタ側で信号を受信してデータに変換し、PCで処理をする、という流れです。

リーダライタがRFタグと通信する方式は2つあります。

1つは電磁誘導方式。これは、リーダライタとRFタグのアンテナにコイルを使う方式です。このコイルを利用して磁界を発生させることで、RFタグに対して電力の供給とデータ転送ができます。しかしながら、コイルの磁界強度の関係で、近場での通信しかできません。

もう1つは電波方式で、リーダライタのアンテナから電磁波を放射してRFタグに電力の供給とデータの転送ができます。電磁波は磁界に比べて減衰しにくいので、比較的遠距離でも通信できます。

RFIDは通信で情報を読み取る

それでは、RFIDにおける通信のしくみをおさえたうえで、読み取り方法をバーコードと比較してみましょう。

RFタグの読み取りは、専用リーダからの通信によって行われます。複数のRFタグを一度にスキャンできるので、例えば小売店の棚卸の際には、スキャナをかざすだけで範囲内のRFタグを読み取れます。

バーコードも、専用リーダによる読み取りですが、こちらはレーザーを使用し、バーコードは1枚ずつしか読み取れません。

RFIDはバーコードに比べて物理的コストが高い

続いてコストの違いです。

タグやコードの単価としては、言うまでもなくバーコードの方が安価です。バーコードは対象に印刷すれば済むのに対して、RFIDはタグに対して通信で読み取れる仕組みを持たせる必要があります。しかしながら、最近では数量によっては1枚10円を切る場合も出てきました。

RFタグにも電池を内蔵しているアクティブ型と電池を内蔵していないパッシブ型の2種類があります。アクティブ型のタグは電池を内蔵しているので、遠距離通信が可能ですが、コストも高くなります。

システムの導入費用に関してもRFIDの方が高かったのですが、最近では技術の進歩により価格差が小さくなっています。RFIDのリーダライタは6,000円程度から、バーコードリーダは3,000円程度から製造会社各社にて販売されています。

バーコードと比較したRFIDの機能メリットとデメリット

続いて、タグの持つ機能を比較してみます。

バーコードとRFIDの機能を比較すると、次のようなRFIDの機能メリット・デメリットが見えてきます。

<RFIDの機能メリット>

- 多くの情報をタグ内に持てる

- 汚れに強い

- 障害物があっても読み取り可能

- 読み取り可能範囲が広い

- 不正な複製は困難

- 情報を変更できる

<RFIDの機能デメリット>

- 精度に欠ける

- 環境の変化に弱い

- 情報を変更できる

それぞれの内容を順番に見ていきましょう。

RFIDの機能メリット

1. 多くの情報をタグ内に持てる

バーコードの持てる情報は、せいぜい20~30バイトと小容量です。また、英数字と記号しか持てないという制約があります。私達が普段よくスーパーの商品のパッケージで見かけるJANコードは、数字のみしか扱えません。桁数も13桁か8桁という制限があります。

これに対してRFIDは数キロバイトの情報を扱え、バイナリデータや数字、漢字も取り扱えます。

2. 汚れに強い

RFタグは、リーダからの通信で情報を読み取りますので、RFIDタグが多少汚れていたとしても問題ありません。製品の劣化にも強く、半永久的に使えます。バーコードは、バーの幅をリーダで読み取るため、例えば汚れによってバーの太さが部分的に異なっている場合は、正常な読み取りができません。

3. 障害物があっても読み取り可能

バーコードは、リーダから照射されるレーザー光を遮ってしまえば、情報を読み取ることはできません。しかしRFIDは、通信が届く場所であれば障害物があったとしても読み取れてしまうのです。例えば、段ボール箱程度であれば、RFタグを箱から取り出さなくても読み取れます。

4. 読み取り可能範囲が広い

冒頭でも少し触れましたが、RFIDはRFタグが読み取り可能範囲内にあれば、複数のRFタグを一度に読み取ってしまえます。照射範囲は調整できますので、手元のみ照射範囲となるようにしておけば、レジなどの業務は効率化されると言えるでしょう。バーコードが読み取られる様子は、普段スーパーのレジなどでも良く見られますが、一度に一つずつしか読み取れません。

5. 不正な複製は困難

RFタグは、情報の読み取りや書き込みに専用のリーダライタを使用しますので、不正に複製することは困難といえるでしょう。そのため、企業内での機密品管理などに効果を発揮してきました。また、建屋に入る際の認証カードなどにも使われています。バーコードは、同じコードをコピーしてしまえば複製できますので、セキュアな環境が求められる場面での使用は不向きです。

6. 情報を変更できる

バーコードは一度対象物に印刷してしまえば、当然その情報を変更できません。しかし、RFIDは、ライタがあればRFタグ内の情報を何回でも変更できます。RFタグは耐久性もあり、半永久的に使えますので、使用済みのRFタグは回収して使いまわせます。

RFIDの機能デメリット

1. 精度に欠ける

バーコードは一つずつ読み取ることもあり、読み取りの精度は申し分ないものです。RFIDは複数一度に読み取ることもあるので、読み取りの精度としてはどうしても劣ります。しかしながら、最近では技術の進歩により、その精度の差はほぼなくなったといっても良いでしょう。

2. 環境の変化に弱い

先ほどRFタグは、段ボール箱程度なら取り出さなくても読み取れると書きましたが、例えば鉄の箱など、通信を遮断する素材に囲まれている場合は話が別です。また、通信を通す素材でも、素材自体に厚みがあれば通信が通らない場合もあるでしょう。

しかしながら、これらのデメリットは、通信を使用した読み取りのメリットがあってのもの。RFID運用の際に十分考慮すれば、それほど問題にはならないはずです。

3. 情報を変更できる

メリットと同じ項目がデメリットに書かれていることを不思議に感じた方もいるかもしれません。情報を変更できるということは、すなわち「不正な改ざん」の可能性があることを示唆しています。例えば商品の値段タグにRFタグが使われていた場合、勝手に商品の値段を書き換えられるのは困るもの。しかし近年では、タグ自体に認証機能を持たせて、不正な読み取りや書き込みを不可能とする仕組みも開発されています。

まとめ

今までのRFIDは高コストの事情もあり、企業の機密品管理など、閉じた場での使用が多いものでした。しかし、最近ではコストの低下が進み、UNIQLOがRFIDを使った無人レジを導入するなど、急速に一般社会にも普及しています。RFIDの特徴を理解し、ぜひ普段の業務にも活用していきましょう。