DX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいる企業が増えています。ただ、どのようにDX化を推進すべきか迷っている経営者の方も多いのではないでしょうか。DXに役立つ指標として役立つのがDX推進指標です。今回は、概要をはじめ、構成やメリット、使い方、具体的な自己診断方法などを解説していきます。DX推進指標に基づく企業の取り組みも紹介すしていますので、ぜひ参考にしていただき、実際に診断まで進んでみましょう。

DX推進指標とは?

・DX推進指標の概要

・DX推進指標の構成

・DX推進指標を活用するメリット

DX推進指標の使い方

・ステップ1.認識を共有する

・ステップ2.行動を起こす

・ステップ3.進捗を管理する

DX推進指標とは?概要やメリット

早速、DX推進指標の概要、構成やメリット、使い方などについて解説していきます。

DX推進指標の概要

DX推進指標とは、DXによる企業改革の結果・進捗状況を測定するための指標です。

2019年7月に経済産業省より公表された『「DX推進指標」とそのガイダンス』という、DX推進のための具体的な要件を詳細にまとめ上げたレポートの中で説明されています。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)自己診断をサポートするツールとして提供しています。

多くの企業でDXに関する取り組みが行われている一方で、ビジネスの変革につながらない実情が見受けられたことが、DX推進指標誕生の背景にあります。

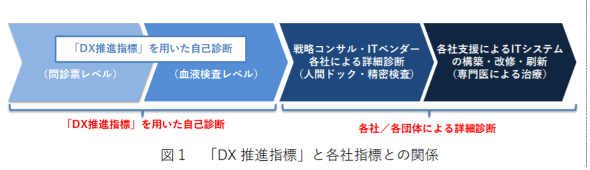

各社団体が行うDX推進に関する診断が人間ドックや専門医による治療にあたるのに対して、DX推進指標は問診票や血液検査にあたるレベルでDX推進についての自己診断が行えます。つまり本当に初期段階で行うべき診断です。

DX推進指標の普及によって、各社が気軽にDX推進状況を把握できるようになりました。

DX推進指標の構成

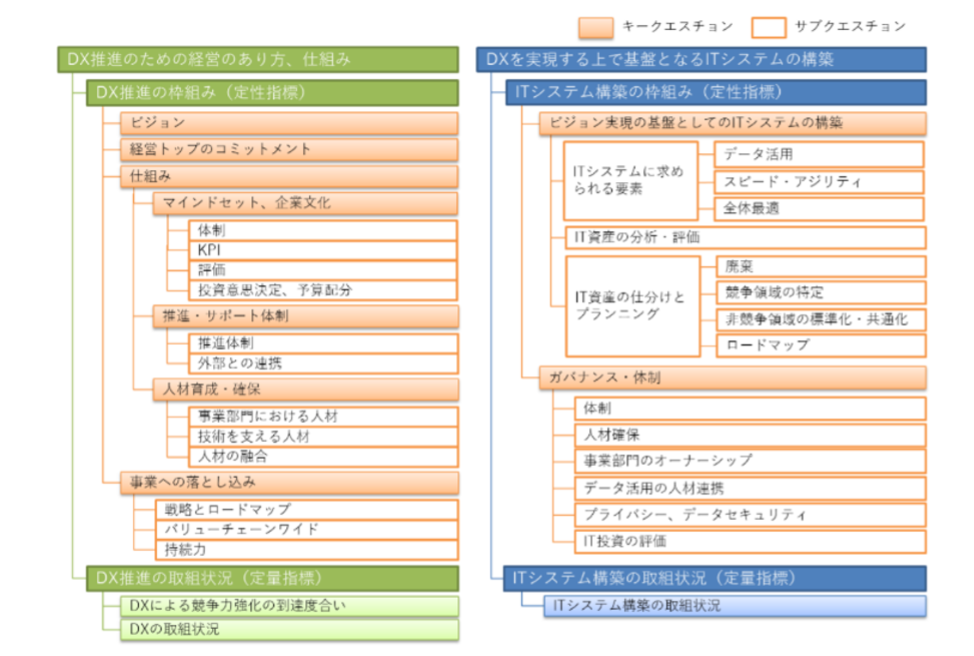

DX推進指標は、「DX推進のための経営の在り方、仕組みに関する指標」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標」で構成されています。

推進体制や技術を支える人材、データ活用、データセキュリティーなど、幅広い観点にもとづく指標が設けられています。

各指標を参考にしてDXの推進状況を振り返れば、自社が解決すべき課題を網羅的に把握できるでしょう。

DX成功のためにまず重要なのが「現状分析」です。多くの場合、現状分析をすることなく特定のツール導入などを目的としてDXを推進するケースが多く、結果として単なるデジタル化で終わってしまうことが見受けられます。まずは自社の分析を行い、しっかりと課題を洗い出すことから始めましょう。

[blogcard url=”https://www.techfirm.co.jp/blog/dx”]

DX推進指標を活用するメリット

DX推進指標に関して、診断結果と全体データを比較できるベンチマークが作成されます。つまり、自社が他社との差を把握して、具体的に取り組むべき方針を定められます。

また、DXの推進度合いを自社の関係者間で共有すれば、推進状況について認識を統一可能です。

客観的な評価指標にもとづき推進状況を説明することで、危機感のないメンバーからもDX推進に対して理解を得やすくなるでしょう。

DX推進指標の使い方を解説

DX推進指標は、ただ眺めるだけでは有効活用できません。形式的な利用にならないように注意が必要です。ここからはDX推進指標の使い方について解説していきます。

ステップ1.認識の共有

DX推進は、現場の社員から経営者までが意思疎通を図り、社内全体で進めていくのが基本です。

その点、DX推進指標について担当者が一人だけで回答するだけでは、社内におけるDX推進状況の認識を共有できません。

したがって、経営幹部や事業部門、DX部門など、さまざまな部門の関係者を交えながら議論して、現在のDX推進状況や今後の方向性などについて認識を共有する必要があります。

議論をする前に関係者が個々に自己診断を行っておけば、実りのある話し合いができるほか、認識のギャップも解消しやすくなるでしょう。

ステップ2.行動を起こす

DX推進指標の自己診断では、各項目に点数をつけるだけで満足して、実際に対策が講じられないケースもありえます。

そのため、DX推進指標をもとに社内で議論を行ったあとは、実際にDX化に向けてできるアクションを明確にすることが重要です。

たとえば、DXを推進する人材の採用や、AIによるデータ分析システムの導入などが想定できます。行動を明確にしたら可能な範囲で実行に移していきましょう。

ステップ3.進捗を管理する

明確な行動目標を定めたとしても、アクションが実行されなければDXは推進されません。したがって、DXの推進状況について進捗管理が必要です。

具体的には翌年度に再度自己診断を実施して、DX推進に関する行動の達成度を再確認します。

そもそもDXの推進は短期間で完了するプロジェクトではありません。数年がかりで取り組むプロジェクトであり、中長期的な視点による推進が求められます。

つまり、DX推進指標は一度診断して終わりではないということです。毎年診断してDXの推進状況の変化を観察していきましょう。

DX推進指標で自己診断をする方法

DX推進指標を用いた自己診断をするには、専用の自己診断フォーマットを活用します。

自己診断フォーマットでは、各観点における現在の成熟度レベルと3年後の成熟度レベルを記載し、成熟度の記入した根拠やエビデンス、確認方法、アクションなどを記載します。

成熟度レベルの例としては、「仕組みができていない」「一部の部門で体制を構築しているが試行的である」など、シート内で具体的に提示されています。

各社の自己診断結果を情報処理推進機構のWeb申請システム「DX推進ポータル」サイトに提出すると、ベンチマークを提供してもらえる仕組みです。

参考:

DX推進指標自己診断フォーマットver2.2(情報処理推進機構)をダウンロード

DX推進ポータル(情報処理推進機構)

DX推進指標に関連する企業の取組事例

DX推進指標による自己分析結果の取りまとめは、企業がDX認定取得するためのプロセスでもあります。以下にDX認定取得事業者に選定された企業のDX推進に関する取組事例をご紹介していきます。

取組事例.アフラック生命保険

アフラック生命保険は、DX認定事業者における認定第一号の企業として知られています。

アフラックでは、顧客にとって価値のある商品やサービスをデジタルテクノロジーで実現していくべく取り組んでいます。

たとえばコアビジネスの領域では、AIを活用したデータ分析や予測モデルによって、顧客に最適な時期に商品やサービスを提供できるようにしていくとのことです。

DXの推進体制としては、デジタル技術の活用を専門とする組織を構築し、アジャイル型の業務プロセスを整備していくとしています。

まとめ〜DX推進使用を活用してまずは現状分析を〜

以上、DX推進指標の概要をはじめ、構成やメリット、使い方、自己診断ツールの使い方などまで解説しました。DX推進指標が、着実なDX推進に役立つことがおわかりいただけたでしょう。

ただし、形式的な自己診断を行うだけでは自己満足で終わってしまいます。具体的なアクションを起こして、継続してDX推進状況を見守っていくことが重要です。また、DX推進指標に基づいた取り組みを行っている事例も紹介しました。参考にしてDX推進の方向性をあらためて検討してみてはいかがでしょうか。