日々、新しい技術が生まれ、気付くと私たちの生活の一部となり、生活・社会がより豊かになっていることが多くあります。

今回、テックファームのエンジニアに、「2025年、注目するITトレンド技術」についてヒアリングを行いました。

第一章では、毎年Gartner社が発表する今年のトレンドテクノロジーからエンジニアが注目した3つの技術の概要と、注目の理由を解説していきます。

第二章では、2025年にビジネス活用が進むと予想する注目の技術を5つを取り上げ、技術概要、注目の背景や活用が想定されるビジネス領域について詳しく説明していきます。

この機会に、皆様の業界、業種においてどんな技術が活用できそうか検討してみてください!

<目次>

Gartnerが2025年に注目する技術

・AI governance platforms:AIガバナンスプラットフォーム

・偽情報セキュリティ対策

・Spatial Computing:空間コンピューティング

2025年テックファームエンジニアが注目するトレンド技術5選

・VRと生成AIの融合

・生成AIによるデータ分析

・量子コンピューティング

・ポスト量子暗号(PQC)

・6G

Gartnerが2025年に注目する技術

Gartner社が2024年12月に発表した「2025年の戦略的テクノロジのトップ・トレンド」では、以下10つの技術が2025年のトレンドになるだろうと取り上げられました。

- Agentic AI:エージェント型AI

- AI governance platforms:AIガバナンスプラットフォーム

- Disinformation security:偽情報セキュリティ対策

- Post-quantum cryptography:量子コンピューティング

- Ambient invisible intelligence:環境不可視インテリジェンス

- Energy-Efficient Computing:エネルギー効率の高いコンピューティング

- Hybrid Computing:ハイブリッドコンピューティング

- Spatial Computing:空間コンピューティング

- Polyfunctional Robots:多機能型スマート・ロボット

- Neurological Enhancement:神経系の拡張

その中でもテックファームのエンジニアが注目したのは、以下3つの技術でした。

本章では、その技術概要の解説に加え、なぜエンジニアがこれらの技術に注目しているのかの理由も併せて解説していきます。

AI governance platforms:AIガバナンスプラットフォーム

「AIガバナンス・プラットフォーム」とは、AIの利用における透明性、信頼性、法令遵守を確保するための管理基盤です。

AIの活用が急速に広がる一方で、不透明なアルゴリズムの意思決定、データプライバシーのリスク、偏りのある予測結果などの問題が顕在化しています。これに対応するため、企業はAIの管理を強化する「AIガバナンス・プラットフォーム」の導入を進めています。

このプラットフォームは、AIモデルのライフサイクル全体を包括的に管理し、データの品質向上やリスク評価を行うことで、ビジネスにおけるAI活用の信頼性を高めるものです。

AIガバナンスプラットフォームを注目する理由

AIガバナンス・プラットフォームの導入は、単なる法令遵守にとどまらず、企業の競争優位性を高める手段として注目されています。

特に、透明性と信頼性を確保することで、顧客や取引先からの信頼を獲得し、AI活用によるリスクを最小限に抑えることが可能です。

すでにAIガバナンスの導入を開始している先進企業の事例を参考にしながら、自社に適したガバナンス体制を構築することで、持続可能なAI活用の基盤を確立することができます。

偽情報セキュリティ対策

「偽情報セキュリティ」とは、AIが生成する偽情報(ディスインフォメーション)や合成メディア(ディープフェイク)による被害を防ぐための新しいセキュリティ対策です。

偽情報セキュリティ対策を注目する理由

これまでのサイバーセキュリティは、主にハッキングやマルウェアといった技術的な脅威に対処するものでした。しかし、近年、情報の“真偽”を判別する能力が企業の重要なリスク管理項目として注目されています。

AIの進化により、偽情報の作成がこれまで以上に巧妙化・自動化される一方、SNSやメッセージングアプリの普及によって情報は瞬時に拡散される時代です。その結果、企業は従来のセキュリティ対策に加え、「情報の信頼性」を確保する取り組みが必要不可欠になっています。

企業が偽情報対策を怠ると、ブランドイメージの毀損、顧客離れ、取引先からの信頼喪失など、事業運営に深刻な影響を与える可能性があります。そのため、これからの企業競争において、「偽情報セキュリティ」の導入は、信頼構築のカギとなるでしょう。

Spatial Computing:空間コンピューティング

空間コンピューティングとは、現実世界とデジタル世界を融合させる技術で、従来の画面ベースのコンピューティングを超えて、物理空間にデジタル情報を重ね合わせることで、直感的かつ没入型の体験を実現します。

この技術の中心には、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)などがあります。これらの技術を使うことで、デバイス越しに現実空間がデジタルで拡張され、リアルタイムの情報提供、効率的な意思決定、リモートコラボレーションが可能になります

空間コンピューティングを注目する理由

これまでは画面上で情報を見るのが一般的でしたが、空間コンピューティングによって、物理空間にデジタル情報を重ねる時代が訪れています。

たとえば、製造業ではARグラスを使って、リアルタイムの機器メンテナンスや作業ガイドを表示したり、物流現場では倉庫内の最適なルートをARで案内したりと、業務効率を大幅に向上させることが可能です。

これにより、「モノ」と「情報」が一体化した新しいユーザー体験が生まれ、企業の業務プロセスに変革をもたらすことが期待されます。

また、2024年にApple Vision Proが登場したことに始まり、2025年にかけてより軽量で高性能なHMD(ヘッドマウントディスプレイ)が市場に投入される見込みです。

デバイスの進化により、これまで限られた業界でしか使われなかった技術が、一般企業にも広く普及する可能性があります。

2025年テックファームエンジニアが注目するトレンド技術5選

本章では、テックファームに在籍するエンジニアに対して行ったアンケート調査を元に、2025年にトレンドとなりそうな技術を一部抜粋し、その技術概要・注目する理由・企業活用の観点から考察をしていきます。

近い未来、企業での導入が期待される技術もあるので、この機会にぜひ、チェックしてみてください!

VRと生成AIの融合

VRと生成AIの融合とは?

現在のVR体験は主にあらかじめ設計されたシナリオに基づいていますが、VR技術に生成AI技術が融合することで、ユーザーの行動や要求に応じて仮想空間を即座に生成・変化させることができます。

この技術は、エンターテインメントだけでなく、業務効率化、教育、マーケティングなどの幅広い分野でビジネス価値の創出に貢献し、企業の競争力を大きく高める可能性があります。

VRと生成AIの融合の活用領域

VRと生成AIの融合が実現することで、ビジネス分野においては以下のような活用領域が期待されます。

① 顧客体験の革新

VRと生成AIの融合は、顧客体験(CX)の質を劇的に向上させます。

例えば、小売業では、ユーザーが仮想店舗で商品を試着し、AIアシスタントがリアルタイムでコーディネート提案を行うことで、オンラインショッピングの新しい形が生まれます。

② 業務効率化と人材教育の強化

現在でもVRを活用した企業の人材教育やトレーニングが導入されていますが、VRと生成AIが融合することでよりパーソナライズされた教育が可能になります。

例えば、製造業では、リアルな機械操作をVR内でシミュレーションし、AIが個々の学習者の進捗に応じてトレーニング内容をカスタマイズします。医療分野では、生成AIが患者役をリアルタイムで生成し、医師や看護師のトレーニングに利用できます。

これにより、コスト削減や業務効率化が図られるだけでなく、現実に近い訓練を通じて、より質の高い人材育成が可能になります。

③ 新たなマーケティングの可能性

VRと生成AIが融合することで、マーケティング手法も進化します。

従来の広告は画面上に表示されるものでしたが、未来のマーケティングはVR空間内での広告体験になります。

例えば、不動産業では、物件をVR内で見学し、生成AIがユーザーの好みに合わせて内装を変更することが可能になるでしょう。

生成AIによるデータ分析

生成AIによるデータ分析とは?

従来のデータ分析は「過去のデータを基にパターンを見つける」というスタイルが一般的でした。この方法では、特定の条件を設定して異常を検出したり、予測を行ったりするため、人間が考えたルールの枠内での分析にとどまります。

一方で、生成AIをデータ分析に活用することで、これまでのルールベースの限界を超えた、より柔軟で高度な分析が可能になります。

生成AIは、膨大なデータから 新たな仮説を自動生成 したり、 人間が気づきにくいパターンを発見する力を持っています。これにより、リアルタイムで精度の高い意思決定ができるようになります。

生成AIによるデータ分析の活用領域

生成AIを活用したデータ分析は、銀行の不正検知をはじめ、マーケティング、製造、医療などさまざまな分野での活用が進むと予想されます。

例えば、銀行業界では、取引データの中から不正取引の兆候を検出することが課題となっています。従来の手法では、事前に設定したルールに基づいて不正を判断していましたが、新しい不正パターンには対応が難しいという課題がありました。

生成AIを活用することで、膨大な取引データを学習し、通常の取引パターンと異常な取引パターンを自動的に分類します。これにより「リアルタイムの異常検知」が可能となります。

また、従来のルールでは見つからなかった新しい手口の不正を検出できるため、セキュリティ強化をすることが可能になるのです。

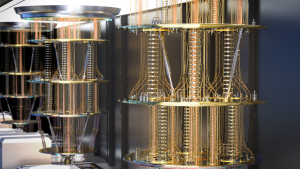

量子コンピューティング

量子コンピューティングとは?

量子コンピューティングとは、量子力学の原理を利用して、従来のコンピューターでは膨大な時間がかかることで実質的に不可能とされていた計算を高速に実行できる新しい計算技術です。

従来のコンピューターが「ビット」と呼ばれる0か1の情報単位を使って計算するのに対し、量子コンピューターは「量子ビット(キュービット)」を使用します。量子ビットは0と1の両方の状態を同時に持つことができるため、膨大な計算を並行して処理することが可能です。

これより、従来のスーパーコンピューターでも何年もかかるような複雑な計算を、量子コンピューターは短時間で実行できる可能性があり、金融、製薬、エネルギー、製造など、さまざまな業界において革新的な変化が期待されています。

量子コンピューティングの活用領域

現在、Google、テスラ、Metaなどのテクノロジー企業が、量子コンピューティング技術の研究開発に多額の投資を行っています。

量子コンピューティングの活用領域としては主に以下が挙げられます。

①セキュリティの向上

量子コンピューティングは、暗号化技術に大きな影響を与える可能性があります。従来の暗号化方式は量子コンピューターによって破られる可能性がある一方、量子暗号技術を用いることで、これまで以上に安全な通信が実現します。この分野は特に金融業界や政府機関において注目されています。

②新しい材料の発見と最適化

製薬業界やエネルギー業界では、量子コンピューティングを活用することで、新しい材料や分子の発見、エネルギー効率の向上が期待されています。特に新薬の開発プロセスにおいて、量子コンピューティングは膨大な化学反応のシミュレーションを短時間で実行できるため、研究開発のスピードを大幅に加速させます。

③ビジネスの意思決定を加速

量子コンピューティングは、複雑な最適化問題の解決においても力を発揮されることが期待されます。例えば、物流業界では、最適なルート計画、サプライチェーンの効率化、金融業界では、ポートフォリオの最適化やリスク管理、詐欺検出など、さまざまな分野で効率的な意思決定をサポートします。

ポスト量子暗号(PQC)

上記で量子コンピューティングについて触れたため、ポスト量子暗号についてもセットで覚えておきたいトレンド技術の1つです。

ポスト量子暗号(PQC)とは?

ポスト量子暗号(Post-Quantum Cryptography:PQC)とは、量子コンピュータが普及した未来でも破られない暗号技術を指します。

現在、私たちが使っている多くの暗号技術は、数学的な計算の難しさをベースに成り立っています。例えば、RSA暗号は巨大な数の素因数分解が非常に難しいことに依存しています。

しかし、量子コンピュータが実用化されると、これらの暗号が短時間で解読されるリスクが高まります。これを防ぐために登場したのが、「量子コンピュータでも解読できない暗号技術」=ポスト量子暗号です。

ポスト量子暗号(PQC)が注目される理由とビジネスへの影響

量子コンピュータは、従来のコンピュータでは何万年もかかる計算を、数分〜数時間で解く可能性があります。これにより、現在の暗号技術が一夜にして破られるリスクがあります。

具体的には、以下のようなビジネス領域に影響が広がると考えられます。

・オンラインバンキング

・電子商取引(EC)

・IoTデバイス

・クラウドストレージ

・ブロックチェーン

これらの分野では、特に暗号技術が破られると顧客情報や機密データが流出するリスクが急増するため、企業は、量子コンピュータの登場に備え、「長期的に安全な暗号技術」への移行を進める必要があります。

6G

6Gとは?

現在、私たちは5G(第5世代移動通信システム)の時代にいます。しかし、次世代通信技術である6G(第6世代移動通信システム)の開発がすでに進んでおり、2030年頃に本格的な商用化が期待されています。

6Gは、単なる通信速度の向上だけでなく、より多くのデバイスと人をシームレスにつなぎ、リアルタイムで膨大なデータを活用できる「超接続社会」を実現する技術です。

超高速通信、超低遅延、超接続を実現することで、空間コンピューティング、スマートシティ、医療、製造業、宇宙通信など、多くの分野に影響を与えると期待されています。

6Gが注目される理由とビジネスへの影響

6Gは、単なる「通信技術の進化」にとどまらず、さまざまな業界のビジネスモデルを大きく変革する可能性を秘めています。

具体的には、以下のような場面で6Gの効果が期待されています。

① 空間コンピューティングの進化(XRの高度化)

AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)といったXR技術は、6Gによってよりリアルタイムかつ没入感のある体験が可能になります。

例えば、バーチャル会議では、物理的な会議室が不要になるだけではなく、6Gを活用した高解像度のホログラム会議が可能になり、これまで以上にリアルタイムにストレスなく会議が行えたりするでしょう。

② 医療分野のリモート診療の高度化

5Gで普及しつつある遠隔医療が、6Gによってさらに進化すると考えられます。

例えば、遠隔手術支援の分野においては6Gの超低遅延通信により、世界中の専門医がリアルタイムで遠隔手術を支援できるようになるかもしれません。

③ 次世代の製造業(スマートファクトリー)

製造現場では、6Gを使って工場全体をデジタル化し、リアルタイムでの監視・制御が可能になります。

6Gを活用することで、生産ラインのすべてをAIとロボットが制御し、人の手を介さずに稼働できる状態が実現するかもしれません。また、予知保全の観点からも、工場の機械にセンサーを取り付けてリアルタイム監視することで、故障する前に修理が可能になります。

2024年11月には、NTTドコモが6G時代に最適な通信品質を実現するため、デジタルツイン技術を活用した実証実験を国内で初めて成功させたことを発表しています。

この実験では、実際の都市環境を仮想空間上に再現し、通信速度や電波状況をリアルタイムで評価・可視化する取り組みを行いました。

仮想空間には、建物や道路のデータが反映され、アバターが都市内を移動することで、現実の場所で実験を行わなくても通信性能を高精度にシミュレーションできるのが特徴です。

この技術は、将来的に仮想空間上での未来予測による通信最適化にもつながり、6G時代へ向けた大きな取り組みとしても注目したいです。

参考:6G時代の最適な通信品質をめざし、デジタルツイン技術を活用してさまざまなシーンに応じた通信性能を可視化する実証実験に成功

まとめ

本ブログでは、Gartnerが提唱する2025年のトレンド技術と、テックファームのエンジニアが注目する先進技術について解説してきました。これらの技術は、今後のビジネス環境において大きな変革をもたらすと期待されています。

特に、AIガバナンスプラットフォームや偽情報セキュリティ対策、空間コンピューティングなどの技術は、既に現実的なビジネス課題に対する解決策として注目されています。

また、VRと生成AIの融合、量子コンピューティングといった未来の可能性を秘めた技術も、これからの企業競争力の源泉となるでしょう。

これからのIT技術は、単なる話題性にとどまらず、ビジネスの成長を加速させるカギです。企業は、これらの技術が自社の業界にどのような影響を与えるのか、そしてどの技術を優先的に導入すべきかを検討することが求められます。

2025年に向けて、次世代のテクノロジーをいち早く取り入れ、ビジネスに応用する企業が、新しい時代のリーダーシップを握るでしょう。今こそ、未来を見据えた技術投資を進めるべき時です。