目まぐるしく顧客のニーズが移り変わる現代では、日々業務改善を行い、顧客に選ばれる企業になることが大切です。しかしながら、業務改善をしたいと考えていても、実際は何から始めれば良いか分からない・・という方も多いのではないでしょうか。

少子高齢化が進み、労働人口が減少し続ける日本では、労働者ひとりひとりの生産性を高めることが、今後のビジネス成長へ大きな影響を与えると言っても過言ではありません。

本記事では、業務改善を効果的に進めるために必要なポイントについて解説した上で、業務効率化を行うで役立つおすすめのフレームワークを7つ紹介していきます。

<目次>

業務改善の必要性と重要な考え方

・業務改善とは?なぜ必要なのか?

・業務改善で得られる3つのメリット

・抑えておきたい「QCD」の考え方

業務改善の進め方5つのステップ

・現状把握・可視化

・課題の抽出・選定

・改善計画・目標の設定

・改善と実行

・定着

業務改善で活用できるフレームワーク7選

・ロジックツリー

・PDCAサイクル

・バリューチェーン分析

・ECRS(イクルス)

・BPMN(ビジネス・プロセス・モデリング表記)

・KPT

・MECE

業務改善の必要性と重要な考え方

先述したとおり、現在の日本では急速に少子高齢化が進み、労働者人口は年々減少傾向にあります。日本企業が、企業競争力を維持するためには、労働者一人ひとりの生産性を向上させることが重要です。

業務改善は単純に作業時間を短くするためのものではありません。業務改善をして新たに生み出した時間で、より創造的で画期的な仕事を行っていく必要があります。

本章では、まずは業務改善の内容について確認していきましょう!

業務改善とは?なぜ必要なのか?

業務改善とは、企業活動における課題を発見して解決し、効率的な生産活動に変化させることです。混同されやすい概念に、経費削減があります。経費削減は、不要な経費を圧縮・削減して、企業の利益に繋げることを指します。

例えば、不要な出張の抑制による、旅費交通費の削減などが挙げられます。業務改善を行う結果、経費削減になることはありますが、業務改善=経費削減ではありませんので、覚えておきましょう。

日本の労働人口が減少していく中で、企業が競争力を維持するためには、労働生産性が低いとされる単純作業を少なくすることで、企業の収入・利益の源泉となるサービスやプロダクトの改善に時間を充てることが重要だと言えるでしょう。

業務改善で得られる3つのメリット

業務改善を行うことで、「コスト削減」「生産性向上」「働く環境の改善」という3つのメリットが生まれます。

1つ目のメリットである「コスト削減」は、不要な業務の削減やペーパーレス化などが挙げられます。企業活動の中では、気付かないうちにムダな作業が数多く発生しています。不要な会議、会議のための資料作り、資料を作るためのデータ探し、会議資料の印刷など、例を挙げればキリがありません。

このように日頃、何気なく行っている業務に目を向け、ムダな作業を少なくしていけば、それだけでも人材育成などの人件費や事務用品費などを含めて、様々なコスト削減が期待できます。

2つ目のメリットは「生産性向上」です。ここで言う生産性とは、労働生産性を指し、労働時間に対してどれだけの成果を生んだかを測ります。

生産性を向上させる方法として、RPA(Robotic Process Automation)の導入をする企業が増えています。伝票処理や注文書発行などの定型業務は単純作業でありながら、労働生産性が低いことが一般的です。RPAでは、これまで人が行っていた定型業務をシステム上で自動化することで、これまで定型業務に割いていた時間をサービスやプロダクトの改善を考えるなど、より労働生産性の高い仕事に従事することができるようになるのです。

3つ目のメリットである働く環境の改善は、いわゆる働き方改革です。労働者一人ひとりの取り組みが、企業活動を支えています。働く環境が悪い場合、労働者のモチベーションは低下し、健康を害したり、時には離職することもあるでしょう。

業務改善により、働き方改革を進めると、労働者一人ひとりの労働生産性を上げられます。働き方改革は残業を無くす時短だけではありません。テレワークやフレックスタイムの導入など、労働者個人に合った働き方を提供することが大切です。

抑えておきたい「QCD」の考え方

企業活動において業務改善を行う場合には、常に「QCD」を頭に入れておく必要があります。QCDとはQuality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)の3つの言葉の頭文字を取ったものです。前述した経費の削減は、コストを下げる目的で行う業務改善だと言えるでしょう。業務改善は、QCDを3つとも向上させることが大切です。

例えば、品質を向上させるために、莫大な費用と時間を掛けていては、業務改善とは呼べないでしょう。市場のユーザーは、QCDのバランスに敏感です。QCDのバランスが取れた業務改善を行うことで、顧客満足度を上げられるでしょう。

業務改善の進め方5つのステップ

ここからは実際に業務改善の進め方について解説します。業務改善は、いきなり施策を考えて実行しても、うまくいきません。企業活動の足元を見ながら、ステップごとに取り組むことが大切です。それでは、業務改善を行うための、5つのステップを確認していきましょう。

1.現状把握・可視化

まずは既存業務の分析を行い、業務内容や業務フローを洗い出すことが大切です。どの部署の誰がどのようにして業務を行い、どれくらいの時間がかかっているのか、詳細に確認していきます。業務を可視化することにより、ムリ・ムダ・ムラを発見しやすくなります。

2.課題の抽出・選定

既存業務の可視化が終わったあとは、そこから課題を見つけ出しましょう。恐らく業務改善が必要となる課題は、複数見つかるはずです。

このステップでは抽出した課題を、優先順位付けすることが重要となります。複数見つかった課題のうち、どれから取り組めばQCDが向上するのかを考えましょう。属人化しており特定の人しかできない業務は、担当者が離職した時に、作業が滞るリスクを含んでいます。このようなリスクが高い業務は、最優先で業務改善を行う必要があるでしょう。

3.改善計画・目標の設定

業務改善を行うべき課題が明確になれば、次のステップでは改善計画を立案することが必要です。定型業務に割く人材と時間を削減するために、RPAの導入を計画したとします。単純にツールを導入する計画だけでは、うまくいきません。

このステップで重要となるのは、目標の設定です。RPAを導入して、「年度内に、労働者の作業時間を、50%削減する」など具体的な目標を立てましょう。いわゆるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)の設定です。

あとはKGIを達成するために、細分化した目標に対するKPI(Key Performance Indicator)を策定します。KPIを全て達成できれば、KGIも達成することができるので、綿密に計画することが大切です。

4.改善と実行

次のステップで、いよいよ計画を実行に移します。設定した計画通りに施策を実行していき、決められたポイントで効果測定を行いましょう。

策定したKPIを達成できない場合は、KGI達成に向けての改善を行う必要があるかもしれません。RPA導入の場合、作成したソフトがうまく使いこなせなかったり、一部の業務にしか活用できなかったりと問題が起こる可能性もあります。

予定通り進まなくても、焦らずに挽回できるよう計画を立て直していくことが大切です。PDCAサイクルを回して、必要に応じて改善を繰り返すことが重要となります。

5.定着

業務改善に関する施策が完了したら、最終的な効果測定を行います。KGIが達成できた場合は、現場でもPDCAサイクルを回し、業務を現場で定着させることが大切です。

一つの業務で効果が出た場合は、類似業務への展開も計画しましょう。もし想定した結果に繋がらなかった場合は、再度PDCAサイクルを回して対策に取りかかる必要があります。

業務改善で活用できるフレームワーク7選

フレームワークとは、意思決定や問題解決の際に用いられる思考整理の方法です。ビジネスの世界では、過去の成功例がフレームワークに落とし込まれており、多くの企業が活用しています。

今回は、業務改善を行う際に役立つフレームワークを、7つご紹介します。業務改善に行き詰まったら、定型化されたフレームワークを用いることで、業務改善の突破口が開けるかもしれません!

ロジックツリー

ロジカルシンキングのフレームワークとして有名なのが、ロジックツリーです。

木が枝分かれするように、1つの事象を分解することによって、問題の原因や解決策を洗い出せるのが特徴です。事象をツリー状に分解していくことにより、原因や手段の関連性を視覚的に知ることが可能です。

ロジックツリーは、業務改善をする事象の全体像を掴む際に、活用できるフレームワークだと言えるでしょう。

PDCAサイクル

前述したPDCAサイクルも、業務改善に活用できるフレームワークです。

Plan(計画)→Do(実行)→Check(確認)→Act(改善)という4つのサイクルを回すことで、業務改善の効果を確認しながら、改善を継続して続けることが可能です。

PDCAサイクルは、事前に目標や期間など綿密に計画を立てる必要があります。計画を実行した後には必ず効果検証を行い、必要があれば改善策を講じることが大切です。計画性を求められる業務にはマッチしています。

バリューチェーン分析

事業を主活動と支援活動に分けて、業務のどの工程が付加価値を生み出しているのかを分析するのが、バリューチェーン分析です。

バリューチェーン分析は、2つの目的に合わせた使い分けが可能です。自社の強みと弱みを洗い出し、競合他社との差別化を明確にする使い方と、各業務工程におけるコストとバリューを把握することで、コスト削減を図る使い方です。業務改善においては、後者の使い方がお勧めです。

全体で必要なコストと各工程で必要なコストを比較し、コスト負荷の大きくかかる工程を特定し、その原因を追求することで、コスト削減すべき業務を見つけやすくなるでしょう。例えば、人手が掛かっているのにも関わらず、付加価値の創出が低い工程は、業務改善で早期に人手が掛からないように工程変更する必要があるでしょう。バリューチェーン分析では、限られたリソースを振り分ける際にも活用できるフレームワークだと言えます。

ECRS(イクルス)

Eliminate(排除)、Combine(統合)、Rearrange(交換/整理)、Simplify(簡素化)の頭文字を取ったのが、ECRSというフレームワークです。

「不要な業務を排除できないか?」「バラバラになっている業務を統合できないか?」「もっと整理できる業務はないか?業務の順序は効率的か?」「簡素化できないか?」を検討する際に活用します。このフレームワークを利用するハードルは低く、ECRSに沿ったアイディアを出し合うだけです。

ECRSのフレームワークで業務改善を行うことで、不要な業務の排除やブラッシュアップが可能です。既存業務の見直しを行うために活用できるフレームワークだと言えるでしょう。

BPMN(ビジネス・プロセス・モデリング表記)

Business Process Modeling Notationの略称であるBPMNは、ビジネスプロセスを図式化するフレームワークです。BPMNは国際標準規格であるISO19510に登録されています。

業務プロセスを最初から最後までモデル化するフローチャートであり、複雑化した業務を可視化することが可能です。特に様々な部の人が関わる横断的な業務では、一連の流れを共有認識する際に活用され、認識のギャップを埋める際に使われます。可視化された業務フローからムダ・ムリ・ムラを見つけ、業務改善につなげられるでしょう。

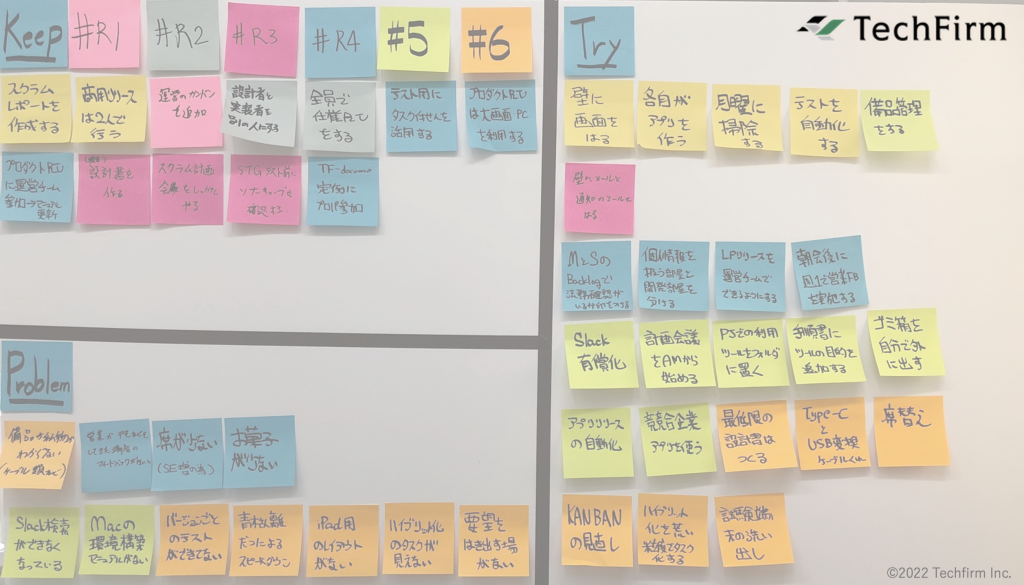

KPT

Keep、Problem、Tryの頭文字を取ったのが、KPTというフレームワークです。

もともとはシステム開発の手法の1つであるアジャイル開発で使われていたフレームワークですが、ビジネス全般でも活用することができ、現在は多種多様な業界で活用されています。

KPTは業務の振り返りを行うことによって、業務改善につなげます。Keepは「良かったことや継続すること」を指し、Problemは「直面している課題(問題)と改善すべき点」、Tryは「Problemに対して、次にどのように解決していくのか」を振り返ることで現状を整理することが容易になります。KPTを日常的に行うことができれば、常に業務改善をしている状態を作り出すことができるでしょう。

MECE

Mutually Exclusive、Collectively Exhaustiveの略語がMECE(ミーシー)です。

MECEは簡単に言うと、モレとダブりを見つけるためのフレームワークで、ロジカルシンキングの基本となります。業務でモレやダブりがあると、労働生産性は著しく低下します。MECEでモレとダブりがないことを確認することで、業務の効率化が可能です。

まとめ

残念ながら2020年の日本の労働生産性は、先進国が参加するOECD(経済協力開発機構)38ヵ国中23位と低迷しています。(参考:労働生産性の国際比較2021)23位という順位は1970年以降、最低です。このままではグローバルの競争から日本が取り残されてしまうでしょう。

企業は業務改善を早急に行い、労働生産性の高い業務に社内リソースを集中させることが大切です。今回ご紹介したフレームワークを活用し、できるところからすぐに業務改善を行っていきましょう。