2025年3月、Dynabook株式会社が新たに発表した両眼透過型XRグラス「dynaEdge XR1」と、専用XRコントローラー「dynaEdge C1」。

これまで単眼XRデバイスを展開してきた同社にとって、両眼モデルは大きな進化と言えます。

今回、テックファームのXRプロジェクトマネージャーが実機を試用した上で、装着感、使いやすさ、AIアシスト機能、開発面の可能性など、現場視点で感じたポイントをレポートします。

<目次>

dynaEdge XR1 & C1の基本性能と注目ポイント

冒頭述べた通り、Dynabook社は2018年から単眼XRグラスをリリースしてきましたが、このdynaEdge XR1は両眼透過型XRグラス。

- 電車や飛行機など移動中の空間でもPCと接続してマルチスクリーンを表示

- 商談や会議でのコミュニケーション時にリアルタイムで字幕表示

- 観光時に、情景や対象物に関するガイドを表示

- 教育・トレーニング時に、マニュアルなどを空間上に表示

といった利用シーンに受け入れられるデバイスなのでは!と期待しつつ、今回使ってみました。

まず、dynaEdge XR1とC1の基本的な仕様を整理してみましょう。

dynaEdge XR1(XRグラス本体)の特徴

透過型XRグラス「dynaEdge XR1」

dynaEdge XR1は、透過型光学モジュールを採用することで、現実空間を視認しながら空間上へ情報を表示できます。

ポイントとなる基本性能

- 両眼透過型光学モジュール(PinTILT™方式)

- 対角約45度の視野角

- 解像度:

・1920×1080(2D)

・3840×1080(サイドバイサイド方式3D) - オートフォーカス対応RGBカメラ + モノクロステレオカメラ

- 内蔵センサー:加速度・ジャイロ・近接センサーなど

dynaEdge C1(XRコントローラー)の特徴

XRコントローラー「dynaEdge C1」

dynaEdge C1は、dynaEdge XR1専用のコントローラーデバイスです。 dynaEdge XR1とUSB Type-Cで接続することで、ボタン操作やタッチパッド操作、モーショントラッキング操作、AIアシスト機能を提供します。

ポイントとなる基本性能

- オクタコアARMプロセッサ搭載

- 通信:Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2

- 操作系:物理ボタン・タッチパッド・D-Pad(4方向+OK)

- 3モード切替による直感的操作に対応

AIアシスト機能

今回最大の特徴と思えたのは、豊富なAIアシスト機能を搭載していることです。これまでのXRグラスが「情報表示デバイス」だったとすれば、dynaEdge XR1は「AI搭載の情報解析・支援デバイス」と言えるでしょう。この機能については後術します。

実際に使ってみた──ファーストインプレッション

それでは、実際に使ってみましたので、「起動」から順にリアルな感想を述べていきます。

起動・セットアップ

グラス本体のdynaEdge XR1をかけて、コントローラーのdynaEdge C1の電源ボタンを長押しして起動します。XR1と接続していない状態では自動的に電源が切れる仕様で、必ずセットで使用する必要があります。ロック画面はホームボタンを短押しで解除できます。

グラス本体のdynaEdge XR1をかけて、コントローラーのdynaEdge C1の電源ボタンを長押しして起動します。XR1と接続していない状態では自動的に電源が切れる仕様で、必ずセットで使用する必要があります。ロック画面はホームボタンを短押しで解除できます。

C1の充電はUSB PD充電器でType-C端子から行い、充電しながらの使用も可能です。

装着感・ディスプレイ品質

起動後、XR1に映った映像がかなりリアルかつ鮮明で正直驚きました。

起動後、XR1に映った映像がかなりリアルかつ鮮明で正直驚きました。

この鮮明な映像の理由を、技術者が述べると

「韓国のスタートアップ・LetinAR社製のPinTILT™方式の薄型ミラーバー光学モジュールを採用していて、このPinTILT™方式が、高い光利用効率で1,000nitsとかなり高い輝度だから」

となるようですが・・・

シンプルに、

「ここ最近の中で一番鮮明な映像を表示するXRグラス」

の印象を持ちました。

これまで試してきた多くのXRグラスで感じていた「薄くて見づらい」という問題が大幅に改善されているようです。

視野角は対角約45度と、近年のXRグラスとしては標準的。あえて素人目線で言えば、「もう少し広い視野角があれば…」といったところでしょうか。

装着感については、フレームとノーズパッドのバランスで、若干「上目遣いで映像を見る」ような感覚がありました。

操作性

操作してみた内容と画面画像をご紹介して行きます。

ホーム画面とボタン操作

dynaEdge C1の物理ボタンでの操作は、スマートフォンをポインティングデバイスとして使う他のXRグラスと比べて直感的で分かりやすいと感じました。

ホットアプリ:中央の表示バーで、どのアプリをホットシート(特定エリア)に優先表示するか設定可能

アプリ起動は、アイコンへとカーソルを動かし、OKボタンを押すだけ。操作感はテレビのリモコンに近い。

操作モード切替ボタンを短押しすると、以下のモードが順に変わります:

- D-Pad(初期状態): 4方向ボタンとOKボタンでの操作

- タッチパッド: タッチパッドでのポインター操作

- モーショントラッキング: 手の動きでのポインター操作

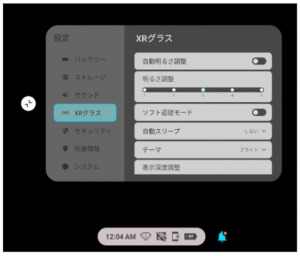

XRグラスの画面設定

XRグラスの設定画面

XRグラス で XRグラス自体の画面設定ができます。

- 自動明るさ調整: ALSの値により自動調整

- 明るさ調整:手動での調整

- ソフト追従モード: Onにすると、頭の動きにソフトに画面が追従します。ぴったり表示させたい場合はOffにします。

特徴的な機能とユースケースの可能性

Dynabook社は2018年から単眼式のARグラスを展開してきましたが、dynaEdge XR1は同社初の両眼透過型モデルです。

これにより、職場オフィスから現場作業まで、より幅広い用途での活用拡大を狙ったデバイスと言えます。特に「モバイルモニター用途」と「AIアシスト機能」が、このデバイスの大きな魅力です。

3画面の仮想ディスプレイ表示(モバイルモニター用途)

まずは、モバイルモニター用途を想定した「3画面の仮想ディスプレイ表示」機能を紹介します。

dynaEdge XR1は、PCと直接接続して使うことで、仮想的に3画面のディスプレイをXR空間に表示できます。Dynabook社が提供するWindows用アプリ「dynaEdge XRワークスペース」をインストールすることで、以下のような機能を実現可能です。

- 最大3画面の仮想ディスプレイをXR空間に配置

- 16:9、21:9、32:9といったワイド画面にも対応

- モバイルモニター用途を強力にサポート

これにより、出張先や移動中など限られた空間でもマルチモニター環境を再現し、業務の生産性を維持できます。職場オフィスだけでなく、出先でも「PC業務を拡張する」使い方を想定したデバイスです。

ただ、モバイルモニターとしての利用は、他のXRグラスでも同様のことができます。dynaEdge XR1とdynaEdge C1の特徴を捉えた利用シーンとして頼りたい機能は、やはりAIアシスト機能です。

AIアシストで広がる活用シーン

dynaEdge XR1とC1の最大の特長は、AIアシスト機能を標準で搭載している点です。従来の「空間に情報を表示する」だけのARグラスではなく、対話を用いて理解を深めるXR体験を支援します。

具体的には以下の4つの機能を利用できます。

会話アシスト:会話の文字起こしや翻訳

日本語と外国語の音声を認識・翻訳し、リアルタイムで字幕表示。会話のヒントも提供してくれます。

英語がなかなか喋れるようにならず、携帯型翻訳機もホコリをかぶったままの私にとって、「何はともあれXRグラスで使ってみたい」と思わせる機能のひとつです。

ビューサーチ:景色の中のオブジェクトを解説

正面の景色や対象物をAIが解説し、選択肢や音声を用いて対話形式で詳細情報を取得できます。

ビジュアル翻訳:景色の中の文字を翻訳版に差し替え

景色の中の文字情報をリアルタイムで翻訳し、実物の文字を上書きする形で翻訳文字が表示されます。これも本当に便利そう!海外へ旅行や出張で訪れた際に、サイン表示や機器の操作パネルなど、「その場で翻訳してくれる」体験は非常に実用的です。

会話アシスト機能と同様に、海外旅行時にレストランのメニューを解読するだけでも大変な私にとって、「早くXRグラス利用が一般的になって、ごくありふれたシーンで使えないかな」と想像を掻き立てられました・・・

ドキュメント要約:文字認識してAIが要約

AIが正面に見えている文書を認識・要約し、日本語⇔外国語の翻訳も可能です。海外の技術資料や契約書の内容をざっくり把握したい場面で重宝しそうです。

アプリ開発について

実際に試した開発内容

当社でも、実際にdynaEdge XR1とC1を用いて、開発の動作検証を行いました。以下はデモアプリで実際に取得・実行できた内容です。

検証で確認できた主な機能

- 3DoFデータ(tx,ty,tz,qw,qx,qy,qz)の取得

- ハンドデータの取得

- IMU(慣性計測ユニット)データの取得

- コントローラーのタッチ部分情報の取得

- 輝度変更機能

- 画面の切り替え(1画面から2画面表示)

- 3Dやモデルの視聴

- WebViewでの通信処理

- データ保存機能の動作

- カメラアクセスは権限設定のシステム画面から対応が必要

また、以下の機能も確認しています。

- UIの3DoF

- ハンドトラッキング

現時点では、コントローラー「C1」のカスタマイズ性に課題を感じる部分もありましたが、基本的なアプリケーション開発には対応していることを確認済みです。

当社としても、今後も関連情報を継続して追いながら、PoC開発や受託案件での最適解を探っていきたいと考えています。

まとめ:AIアシスト機能で拡がるXRグラスの可能性

率直に、職場オフィスや作業現場で「AIの活用で業務効率化を図れる」先陣を切ってほしいと感じたXRグラスでした。

現状、XRグラスは現実空間にテキスト情報や画像等をリアルタイム合成する際、そのオブジェクトを手間をかけて準備することが障壁となっていました。しかし、Dynabook社がdynaEdge XR1の特徴として位置付ける”AIを活用”することで、XRグラス普及への活路が見えてきます。

dynaEdge XR1とdynaEdge C1は、まさにそんな期待を抱かせてくれるXRグラスです。

XRグラスが「移動中の空間なども職場オフィスや作業現場の延長として活用できる」未来を願う私たちにとって、このXRグラスの”AIアシスト機能”は大きな可能性を秘めています。

XRデバイス × AIアシストでの業務革新をお考えの方へ

当社では、dynaEdge XR1とdynaEdge C1を活用したXRアプリ開発の考察を始めたばかりではありますが、皆様のXRデバイス×AIアシストの取り組みを全力で支援いたします。