少子高齢化に伴う人口減少や、オーバーストア(小売店などの商業施設が商圏の需要より過剰出店している状態)が各地で起こっています。

もはや単純な売り方では通用せず、マーケティングの重要度が上がっています。

特に、小売業、販売業では、実店舗で実施する従来通りのマーケティングと同時に、ECサイトによる商品販売や、SNSでの集客等を行うwebマーケティングは欠かせないものとなりました。その中で、顧客一人ひとりに寄り添い、企業側から適切な提案やアプローチをしていく「ユニファイドコマース」が注目されています。

本記事では、ユニファイドコマースの概要を捉え、実現するために必要なものやオムニチェンルトの違い、ユニファイドコマースの事例をご紹介していきます。

<目次>

ユニファイドコマースとは

・概要

・ユニファイドコマースができること

・ユニファイドコマースを実現するために必要なもの

オムニチャネルとの違い

・マーケティング手法の推移

・類似の概念、O2O・OMO

ユニファイドコマースとは

この章では、ユニファイドコマースについての概要、ユニファイドコマースでできることについて、説明します。

概要

ユニファイドコマースとは、統合された顧客データを元に、顧客に対してパーソナライズされた最適なサービスを提供するマーケティング手法です。ユニファイドコマースを直訳すると、「Unified=統合された」「Commerce=商取引」という意味になります。具体的には、顧客情報、在庫情報、閲覧・行動履歴、購入履歴といったデータを統合し、マーケティングに活用していくことになります。

たとえば、店舗やECサイトで購入した商品や閲覧履歴、お試しした情報を1つにまとめ、AIが分析。個人個人の好みを割り出し、オススメ商品のレコメンド表示や、接客、マーケティングオートメーションで販促に生かすなど、One to Oneマーケティング(顧客一人ひとりに合わせたマーケティング)を実践し、最高のショッピング体験を提供するのが、ユニファイドコマースです。

ユニファイドコマースができること

ユニファイドコマースを実現すると、たとえ実店舗での購入が初めてだとしても、常連客向けのような接客が行えます。

ECサイトでサプリメントを購入したとします。顧客が実店舗を訪れた際、顧客のスマホにインストールされている店舗アプリから、店員がサプリメントの購入状況を把握。すると、「購入されたサプリメントはいかがでしょうか?」といった満足度の確認や、「そろそろ残りが少なくなってきたと思いますが、同じ商品をご用意いたしましょうか?」という提案ができるのです。

このように、統合されたデータを共有する環境を構築することによって、一人ひとりにあわせた適切な接客やアプローチをすることができるため、顧客に特別感を提供することができます。

ユニファイドコマースを実現するために必要なもの

では、ユニファイドコマースを実現するために必要なものはなんでしょうか。必要な要素を紹介します。

統合データベース

ユニファイドコマースの実現には、オンラインとオフラインのデータを統合したデータベースが欠かせません。統合されたデータを活用することにより、適切な広告の打ち出しや在庫数の増減などを行うことができるのです。

パーソナライゼーション

パーソナライゼーションとは、顧客一人ひとりの情報を基に最適なサービス提供をしていくマーケティング方法です。

先ほど述べた統合データベースを元に、顧客の関心や興味を理解し、カスタマージャーニーを把握することによって、「顧客」という広い枠組みではなく「個人」としてみることができます。

これによって、一人ひとりに合わせたパーソナライゼーションの高い接客、商品開発やサービス提供をすることができます。CX(カスタマー・エクスペリエンス:顧客体験)を上げて他の同業者と差別化を図ることができるのです。

以上の2つが、ユニファイドコマースを実現するのに、必要なものです。

オムニチャネルとの違い

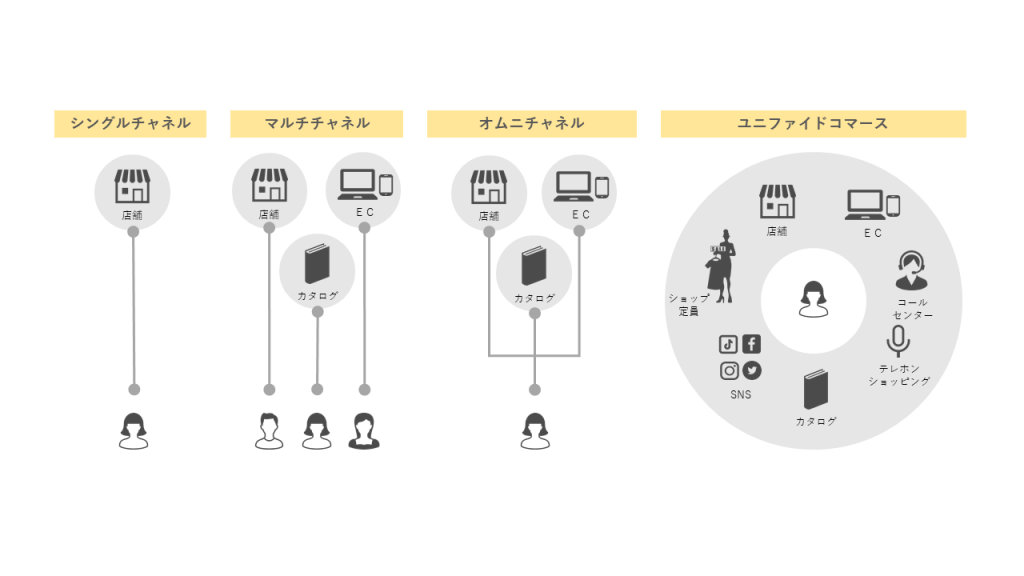

ユニファイドコマースを調べていくと、オムニチャネルとの違いは何か、という疑問がよく挙がってきます。これは、マーケティング手法の推移を見ることで、理解しやすくなります。

マーケティング手法の推移

シングルチャネル

一番最初に、シングルチャネルができました。これは店舗など、お客様とのタッチポイントが1つの段階を指します。

マルチチャネル

次に、マルチチャネル。店舗に加えて、カタログやECサイトなど、お客様とのタッチポイントが複数になってきたことを指します。

オムニチャネル

その次に来たのが、オムニチャネルです。

オムニチャネルは2012年にアメリカの大手百貨店メイシーズが宣言したものです。「オムニ(omni)」はラテン語で「すべて」を指し、顧客体験の上で販売チャネルによる区別をなくすことを指します。例えば、店舗やECサイト、どちらで購入してもグループ全体の在庫から1つ減ることをイメージしてください。

これにより、顧客も企業側も機会損失がなくなり、ニーズの取りこぼしを減らすことができました。企業側は部署や店舗間の垣根をなくし、会社全体としての流れをつかみ、販売戦略を練ることが重要になります。

ユニファイドコマース

そして、このオムニチャネルが進化したのが、ユニファイドコマースです。アメリカではすでにオムニチャネルの次のマーケティング手法として数年前から注視されています。

ユニファイドコマースとは、オムニチャネルで行った統合プラットフォームを基礎に、さらにリアルタイムに顧客を理解してパーソナライズ、顧客それぞれの情報や買い物の体験を提供するものです。

各マーケティング手法の概念図

図は、顧客管理システムを提供・コンサルティングしている米国のQIVOS社がブログ内で示した概念図を元に作成したものです。

参考:「Unified commerce: the evolution of omni-channel」

ユニファイドコマースは、マーケティング手法の1つではありますが、「〇〇をしたからユニファイドコマース」という定義づけができるものではありません。オムニチャネルの仕組みを元に、オムニチャネルよりさらに細分化された選択肢をお客様に提示し、チャネルの壁を越えてOne to Oneマーケティングを実践している場合に「ユニファイドコマースを採用している」という言い方ができると言えます。

例えば、ECサイトでも「カートで購入」か「店頭で試着してから購入」を選べたり、来店時にスタッフを指名予約できるたり、といったことも、ユニファイドコマースの一例です。

類似の概念、O2O・OMO

さらに、O2O(Online to Offline)というマーケティング概念もユニファイドコマースと似ているとされる施策の1つです。このO2Oとは、ネット上で情報提供し店舗へ送客、といった、ネットとネット以外を分けて店舗での購買行動に影響を与えるような施策を指します。

これに対し、OMO(Online Merges with Offline)という概念は、ネットとそれ以外に垣根を設けず、人が触れて得られることに主軸を置いたマーケティングを指します。

オムニチャネル・O2O・OMOは顧客の利便性向上による売り上げアップという軸があるのに対し、ユニファイドコマースはCXの向上を目的としているという違いがあります。

ユニファイドコマースの事例

本章では、実際にユニファイドコマースを取り入れて、売上を伸ばすことに成功した事例を紹介します。

ベイクルーズ

ベイクルーズは、ECサイトを中心にアパレル、ファッション関連の事業を展開している企業です。

2013年からオムニチャネルを採用し、その進化系であるユニファイドコマース戦略を取り入れて、顧客一人ひとりに価値ある買い物体験を提供し、数年で売上を大きく伸ばしました。2020年には、EC売上高が500億円を超えています。

会員データ、在庫データ等のデータ資産、サービスやマーケティング施策を統合したことによって、顧客に最適な情報提供とシームレスな買い物体験を実現しています。

シームレスな買い物体験の機能の一つとして、現在はWeb上で、ビジュアルAIテクノロジー「Syte」による、お客様が欲しい服の雑誌の画像を認識させて、似ている商品をベイクルーズストアから検索できる機能を提供するなど、CXを向上させる施策をリリースし続けています。

その上で、本機能の実店舗展開(ユーザーが来ている服をリアルタイムで認識し、オススメのアイテムをレコメンドする)も視野に入れるなど、ユニファイドコマースのトップランカーとして最先端を走り続けており、小売業界内での同業他社からも、今後の動向に注目が集まっています。

参考:「ベイクルーズグループ、ECでの売上高が500億円を突破!」株式会社ベイクルーズ、プレスリリースより

TSIホールディングス(ナノ・ユニバースなど)

「ナノ・ユニバース」「マーガレット・ハウエル」「ステューシー」をはじめとした55のブランドを持つTSIホールディングス。日本全国に展開しているアパレル企業である同社も、ECサイトでの販売に力を入れています。

オンラインでもオフラインでも同じ体験や、サービス提供をすることを信条として、ユニファイドコマースを推進。施策の1つとして、2021年3月からWeb上での試着予約サービスをスタートしました。あらかじめ、試着したいアイテム、店舗、日時、さらに対応するスタッフも指定可能。実際に来店して試着した方の購入率は80%と高い数値を出しています。

「ナノ・ユニバース」のアプリでは、店舗のチェックインによるポイント付与機能に加え、店舗売れ筋商品やスタッフのオススメをレコメンドするような取り組みも開始。One to One を推進しながら、ユニファイドコマースを強化しています。

参考:「EC比率3割!ナノ・ユニバースのTSIが進めるオムニチャネル戦略とは?」ダイヤモンド・チェーンストアオンラインより

まとめ

ビジネスモデルは大きく変化しているように見えるでしょうか。しかしながら、実際のところ、顧客から支持してもらえるような経営、一人ひとりにあわせた接客を心がける等、目指していることは変わっていません。時代にあわせて手法が変化していても、本質的な部分は何も変わっていないのです。

これからの時代に適した手法を柔軟に取り入れて、より良いサービス提供をしていくことが、事業成長の鍵となるでしょう。