内製化とは、企業が業務を外部委託せず自社内で実施することを指します。

特に、ITやシステム分野においては、開発などを自社内で完結させるべきか、外注すべきかで悩むことは多いでしょう。

内製化にはコスト削減やスピード向上、セキュリティ強化といった利点があり、ノウハウの蓄積や競争力の向上にもつながる点もメリットです。しかし一方で、デメリットも存在します。

本記事では内製化の意味から具体的なメリット・デメリットまで徹底解説します。また、内製化と外注の比較や成功の秘訣まで紹介するので、ぜひ参考にしてください。

<目次>

内製化とは?どんな意味?

内製化とは、企業が業務やプロジェクトを外部委託せず、社内で完結させることです。

特にシステム開発分野で重要視されており、最近では自社内でITシステムやソフトウェアの開発・運用体制を構築する企業が増えています。

なお、業務やプロジェクトを内製化する代表的な目的は以下のとおりです。

- コスト削減

外部委託にかかるコストを抑え、ライセンス料や保守費用などの削減につなげます。 - 品質の向上

社内のチームが直接管理するため、自社の基準に沿った高品質なシステム構築が可能です。 - ノウハウの蓄積

社内に技術を蓄積し、スピードや効率の向上を図り、次のプロジェクトに活かせます。

内製化は、単なるコスト削減にとどまらず、企業の競争力を高める重要な施策です。以下では、内製化のメリットについてより詳しく解説します。

内製化の6つのメリット

企業にとって、業務やプロジェクトを内製化することには大きなメリットがあります。

以下では、内製化の主な6つのメリットについて、事例を交えて解説します。

コスト削減

内製化は、外部委託にかかる開発費やメンテナンス費を抑えるため、長期的なコスト削減が期待できます。企業によっては、生産管理システムの内製化により毎年数千万円のコスト削減に成功するケースもあります。また、開発後の保守費も抑制できたため、大幅なコスト削減につながったといえるでしょう。

品質向上

内製化により自社の品質基準に沿った開発が可能になる点もメリットです。開発などの業務が社内で完結する分、柔軟な対応がしやすく、クオリティの高い成果が得られます。企業によっては、顧客管理システムの内製化で迅速な改善が可能になり、顧客対応力が向上するケースもあります。

ノウハウ蓄積

システム開発が社内で行われるため、技術そのものや問題解決のノウハウが社内に蓄積される点もメリットです。次のプロジェクトでの効率向上や差別化にもつながるでしょう。あるIT企業では、内製化で技術知識が蓄積され、サービス開発スピードが向上しています。

コミュニケーション円滑化

内製化によりシステム関連のやり取りが社内で完結するのもメリットです。社内でコミュニケーションを取れる分、意思決定が迅速で開発もスピーディーに進行するでしょう。企業によっては、内製化により開発者が現場と直接やり取りでき、業務改善が即座に反映されています。

セキュリティ強化

業務を内製化することで、データ管理が社内で完結するため、情報漏洩や不正アクセスのリスクを抑えられるのも大きな利点です。企業によっては、内製化によって顧客情報の流出リスクを防ぎ、セキュリティが強化されています。

モチベーション向上

業務を内製化するということは、自社の社員がプロジェクトに直接関わるということです。そのため、社員の責任感や達成感が生まれ、意欲の向上につながる可能性があるでしょう。企業によっては、内製化によって社員の提案が活発化し、士気向上と業務効率化に貢献しています。

内製化の5つのデメリット

内製化には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

ここでは主な5つのデメリットについて、事例を交えて紹介します。

初期投資

内製化のデメリットとしては、まず初期費用がかかる点が挙げられます。

開発環境を整えるために新たな体制を構築したり、設備を導入したりするには、数百万~数千万円の高額な初期投資が必要になることもあるでしょう。企業によっては、内製化により数千万円の投資が発生しています。開発者の採用と環境整備のために多額のコストを要しました。

運用コスト

内製化は、一度体制や環境を作って終わりではありません。そのため、内製化後の維持管理費用がかかる点もデメリットといえるでしょう。企業によっては、内製化したシステムで障害対応が頻発し、外部委託よりも運用コストが増大する結果となりました。

人材確保の必要性

内製化を行うにあたって人材が不足している場合は、新たに採用をする必要があるでしょう。しかし、専門知識を持つ人材の確保にはコストと手間がかかり、競争も激しいため確保が難しい場合もあります。企業によっては、高額なコストをかけて人材を採用しましたが、結局リソース不足でプロジェクトが遅延したケースもあります。

ノウハウ不足

これまで外注していた業務を内製化するには、社内にもある程度のノウハウが必要です。特に、新しい技術を内製化する際には社員の教育や学習が必要となることもあるでしょう。結果的に、内製化の進行に時間がかかることがあります。企業によっては、クラウドシステムの内製化を試みた際、知識不足のため外部コンサルタントの支援を受け、結果的に時間とコストがかかりました。

管理の負担

内製化をすると当然プロジェクトの管理も自社で行う必要があるため、、業務負担が増加するケースがあります。企業によっては、内製化によりマネージャーの負担が増し、進捗管理が遅れるなどの問題が発生したケースもあります。内製化には確かに多くのメリットがありますが、それに伴うデメリットもあることを十分に理解し、慎重に対応する必要があります。

外注のメリット・デメリット

内製化と外注にはそれぞれ異なるメリットとデメリットがあり、企業は自社の状況に合わせて最適な方法を選ぶ必要があります。

以下では、外注の利点と課題について内製化する場合と比較しながら解説します。

メリット

外注化の最大の利点は、専門スキルを持つプロに依頼できることです。システム開発やデザインなど、専門知識が必要な分野においても自社にノウハウがなくても、質の高い成果物を納品してもらうことができます。

専門業者が作業を行う分、自社で行うよりもスピーディな納品が期待できるのもメリットです。内製化では自社のスキルに限界があり、外部の専門家の力を借りることで迅速かつ質の高い成果を得られるでしょう。

また、プロジェクトごとに費用が決まっているため、予算管理がしやすい点もメリットです。内製化では固定費に加えて、システム障害が起きた際などの変動費が発生するなど、予算管理が難しいことがあります。その点、外注してしまえば、初めに取り決めた費用以外は発生しないのでコスト管理もしやすいでしょう。

デメリット

外注の最大のデメリットは、長期間にわたり外注を続けると、コストが増大する可能性がある点です。頻繁に依頼が発生する場合、内製化のほうがコスト効率が良くなることもあります。

また、複数の業者に依頼する場合、業者ごとに品質が異なる可能性があり、期待通りの成果が得られない可能性もあるでしょう。

そのほか、外注の場合は社内の機密情報を外部に提供することになるため、セキュリティや情報漏洩のリスクも伴います。特に大企業では、外部業者との契約時に機密保持契約(NDA)を結ぶなど、十分な対策が必要です。

なお、外注先との直接的なコミュニケーションは難しく、意思疎通に時間がかかることもあります。特に海外の業者を利用する場合、言語や文化の違いによる誤解が生じることもあるでしょう。

内製化か外注継続かの判断基準

内製化と外注のどちらを選ぶかは、企業のニーズに応じて異なります。

内製化・外注化の判断基準となるポイントは、主に以下7つです。

- コスト

- 品質

- スピード/納期

- セキュリティ

- ノウハウ

- 柔軟性

- 人材

それぞれのポイントについて、外注した場合と内製した場合の違いを表にまとめてみました。

| ポイント | 内製化 | 外注化 |

| コスト | 初期費用が高いが長期的なコスト削減が可能 | 短期的なコストは安いが、長期継続には多額の費用が必要 |

| 品質 | 自社の品質基準に沿って、高品質な成果物を作成可能 | 業者によって品質が異なるため、業者選びや意思疎通が大切 |

| スピード/納期 | リソース不足によって進捗が遅れる可能性がある | 納期に合わせたスピーディな納品が可能な一方、納期調整や連絡に時間がかかるケースもある |

| セキュリティ | 機密情報を自社内にとどめておける | 機密情報の共有が必要な分、漏洩リスクがあるため、秘密保持契約などの対策が必要 |

| ノウハウ | 自社内にノウハウの蓄積が可能 | 企業独自のノウハウが蓄積しづらい |

| 柔軟性 | 進捗や制作内容について、柔軟な調整が可能 | 一度決定した依頼内容は変更が難しい可能性がある |

| 人材 | 新たな人材の採用や教育が必要 | 人材の教育・採用が不要 |

内製化か外注継続かの判断は、コストや品質、スピードなど、企業が優先する要素によって異なります。企業はこれらの判断基準を元に、どちらが自社にとって最適なのかを検討するとよいでしょう。

内製化にあたっておさえておきたいポイント・注意点

内製化を成功させるには、ただ単に業務を社内で行うだけでなく、いくつかのポイントを押さえるのが大切です。以下では、内製化を進める上で特に重要なポイントを解説します。

明確な目標設定

まずは、内製化を行う目的や目標を明確にすることが重要です。内製化には、コスト削減・品質向上・業務効率化などさまざまな目的が考えられます。

例えばコスト削減が目的ならば、現状のコストから何%削減することを目指すのかなど、具体的かつ測定可能な目標を立て、進捗を定期的に評価しましょう。

適切な業務選定

内製化に適した業務とそうでない業務があることを理解しておくことも重要です。内製化を進める際には、自社内で十分に対応できる業務を選定する必要があります。

逆に、難易度が高すぎる業務や、特別なスキルが要求される業務は外注を活用する方が効率的である場合もあります。

なお、内製化に向いている業務・向いていない業務は、それぞれ以下のとおりです。

| 内製化に向いている業務 | 内製化に不向きな業務 |

|

|

業務選定の際には内製化が有効な分野と、外注した方が効果的な分野を見極め、戦略的に進めることが求められます。

段階的な導入

内製化は、業務ごとにフェーズを分けて段階的に行うのが大切です。最初から全てを内製化しようとすると、リソースや人員が不足する可能性が高く、業務の進行が滞る恐れがあります。自社にノウハウや人材が充実している業務から内製化を行うことで、スムーズかつ別業務の内製化のためのノウハウの獲得にもつながるでしょう。

人材育成

新たな業務を内製化するには、必要なスキルを持つ人材の育成が不可欠です。研修や教育プログラムを導入し、専門知識を身につける支援を行ってから、内製化を進めるのがよいでしょう。

コミュニケーション

内製化を進めるには、社内での情報共有や部門間のコミュニケーションが重要です。これまで外注していた部分をどの部署がどのように担当するのかなど、密な連携により、迅速な意思決定が可能になるでしょう。適切な情報共有が欠けると業務に支障が出る恐れもあるので、注意してください。

外注との連携

すべての業務を内製化するのは現実的ではないため、外注との連携も必要です。外注先との役割分担や連携方法を明確にすることで、内製化と外注を組み合わせ、業務を効率的に進めることができます。

内製化の成功事例

最近では、業務の内製化を進める企業が増加しています。

以下では、弊社が過去に内製化を成功に導いた具体例を紹介するので、ぜひ自社の内製化を進める上での参考にしてください。

開発体制の強化(某大手小売り事業者様)

某大手小売り事業者様において、新規開発中のアプリケーションの開発/改修スピードに不安があるとご相談いただきました。

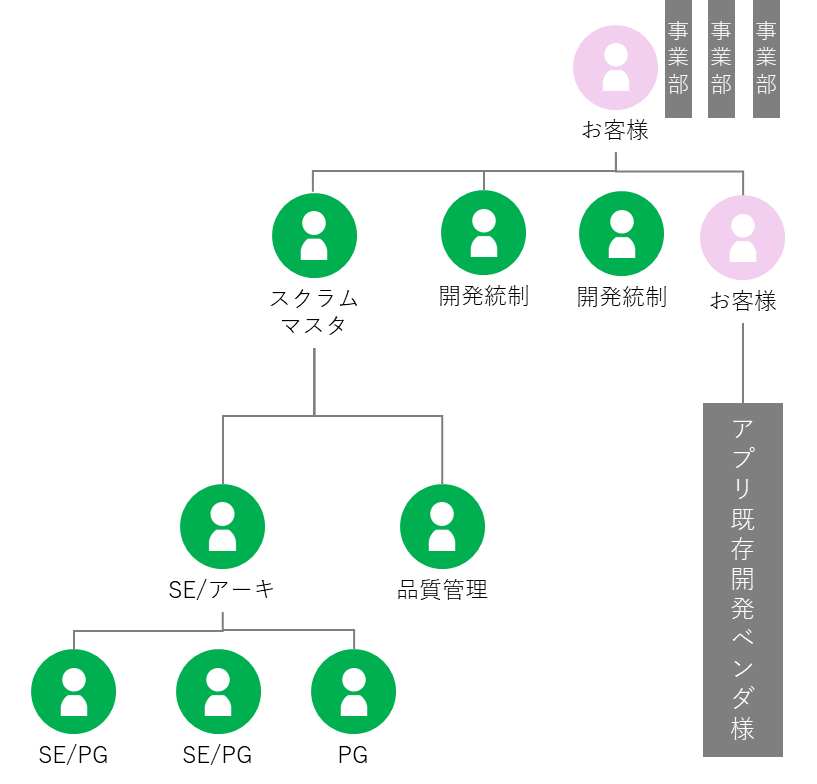

そこで、ウォーターフォールで他社ベンダ様が開発している中、改修をまわせるようアジャイルチーム体制を提案。各方面への仕様・スケジュール調整が必要なため、開発統制要員を配置し、俯瞰的に仕様管理をできる体制の構築を支援させていただきました。

改修を回すアジャイルチーム体制

その結果、開発・実装プロセスのパフォーマンス改善につながっています。

技術企画+開発体制の強化(某デリバリー事業会社様)

某デリバリー事業会社様においては、配達に関連するシステムのフロントとバックエンドを新規で開発するための要求整理から開発までおこなうための人員が不足。案件が前に勧められないという課題がありました。

そこで弊社からフロントバックエンドの新規開発の支援を実施。お客様側の複数事業部と他社開発ベンダ様など多数参画している背景もあったため、使用齟齬を防止できるように定期常駐しながら、各事業部様や各ベンダ様との調整を進めるための支援体制を構築いたしました。

各事業部様や各ベンダ様との調整を進めるための支援体制

その他、ご要望に応じる形で技術企画チームも参画。要求整理やサービス全体の開発項目に関す る技術調査/フィジビリティ確認、実現概要の検討等も実施いたしました。

その結果、コンサルから開発・実装プロセスの進捗を改善することができてきます。

スムーズな内製化をするなら外部支援サービスの利用もおすすめ

内製化を進める際、社内のリソースやスキルだけで行うには限界がある場合もあります。特にシステム開発や専門分野では、外部支援サービスの活用で内製化の効率や品質を高めることが可能です。

内製化すること自体のノウハウがなくても、内製化そのものやその後の運用についてサポートしてもらえれば「結局コストばかりかかって内製化できなかった」という事態も避けられるでしょう。

テックファームの「デジタル化推進支援」では、企業の内製化に向けた組織づくりを支援しています。新規のサービス立ち上げはもちろん、プロダクトの継続開発や社内DX推進など、内製化におけるさまざまな支援が可能です。年間100件以上の開発・保守運用実績から、体制構築やリソース最適化に関する提案を行い、内製化をサポートさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

サービス詳細はこちら デジタル化推進支援 〜小回りの効く技術のプロ集団がサポート〜

まとめ:内製化のメリット・デメリットを理解し適切に判断

内製化は、企業に多くのメリットをもたらす一方で、慎重な進め方が求められます。内製化を成功させるには、計画的な取り組みと、メリット・デメリットの理解が重要です。

この記事で紹介した内容を再確認し、自社に合った方法で内製化を進めるための指針としてください。

内製化の決断は、外注との単純な比較だけでなく、ビジネスモデルや成長戦略、組織状況などを踏まえた総合的な判断が必要です。自社に内製化のノウハウがない場合は、内製化支援サービスを利用することも検討してください。

内製化のプロのサポートを受ければ、内製・外注のバランスも考慮したうえで、体制構築やリソースの最適化について提案をしてもらうことが可能です。