DXを推進する企業が年々増えている中で、最新のDX動向を知りたいという方は多いのではないでしょうか。

独立行政法人 情報処理推進機構(通称:IPA)は、2024年の動向を『「DX動向2024」進む取組、求められる成果と変革』と題してレポート化しています。

本記事では、このレポートのポイントを、考察を交えながらまとめています。企業のDXの取組や成果の状況をわかりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。

※本記事はIPAよりレポート化されたデータを一部抜粋しています。(出典元:DX動向2024)

<目次>

DX取組と成果の状況

・DX取り組み状況

・DX取り組みの成果

DX 実現に向けた技術利活用の状況

・データ活用

・AI活用

・システム開発の内製化

DX取組と成果の状況

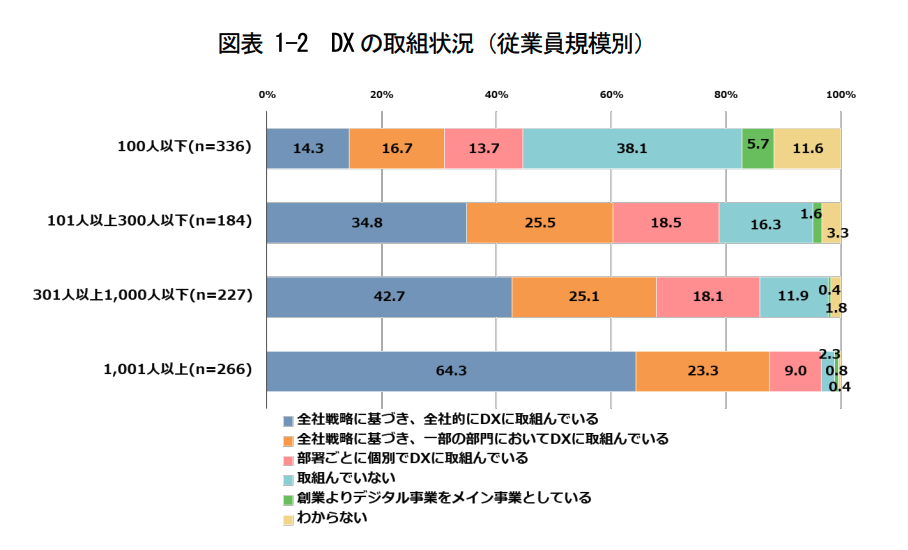

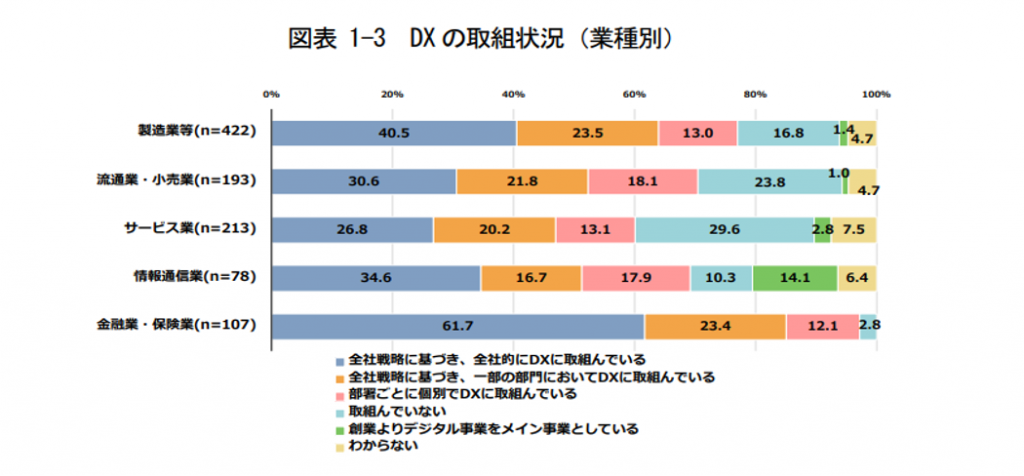

日本企業の全体では、DXの取り組みは年々増加傾向にありますが、特に従業員規模の大きい企業ほど取り組みが進んでいます。

また、業種別に見ても「金融業・保険業」が97.2%、「製造業等」が77.0%と高い割合でDXに取り組んでいます。

「DXに取り組む予定はない」または「DXに取り組むかわからない」と回答した企業にDXに取り組まない理由を尋ねた結果、従業員規模「101人以上300 人以下」や「300人以上1,000 人以下」の企業の回答率では「戦略立案や統括を行う人材の不足」や「現場で推進、実行する人材が不足」がともに 60%を超えており、DX に取組む人材が不足している課題があります。

DX取り組み状況

では、DXを取り組んでいる企業にDXに関する専門部署やプロジェクトチームの有無についての調査結果は以下となります。

従業員規模101人から300人以下の企業から6割を超えてきており、1,001人以上の規模になると9割以上がDXの取り組みへが進んでいるような状況です。

DX取り組みの成果

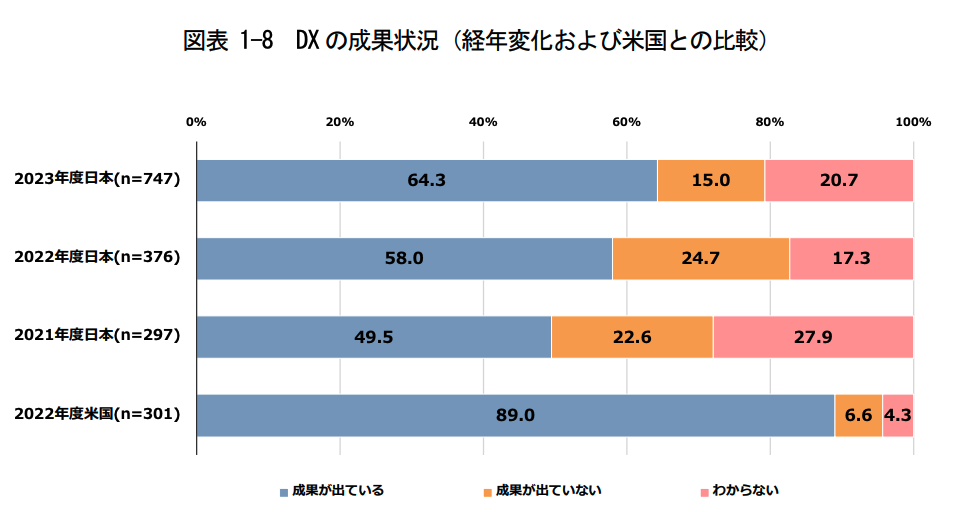

DX取り組みにおいて、設定した目的に対する成果が出ているかを尋ねました。成果が出ていると回答した割合は、2022 年度調査の 58.0%から 2023 年度調査は 64.3%に増加し

ていますが、米国企業の「成果が出ている」の回答割合は89.0%であり、依然として差がある状態です。

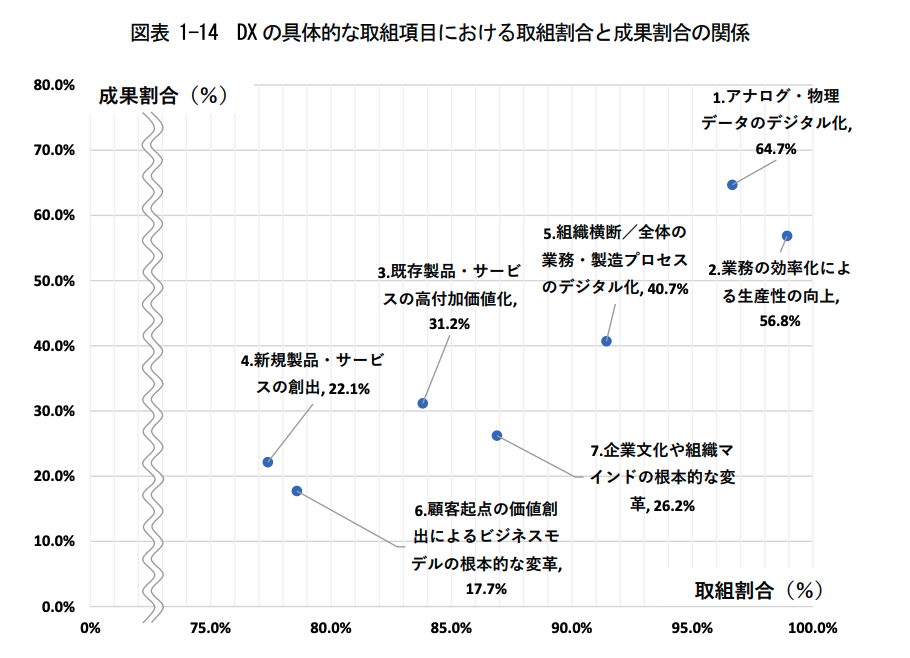

DX の具体的な取組項目別の成果

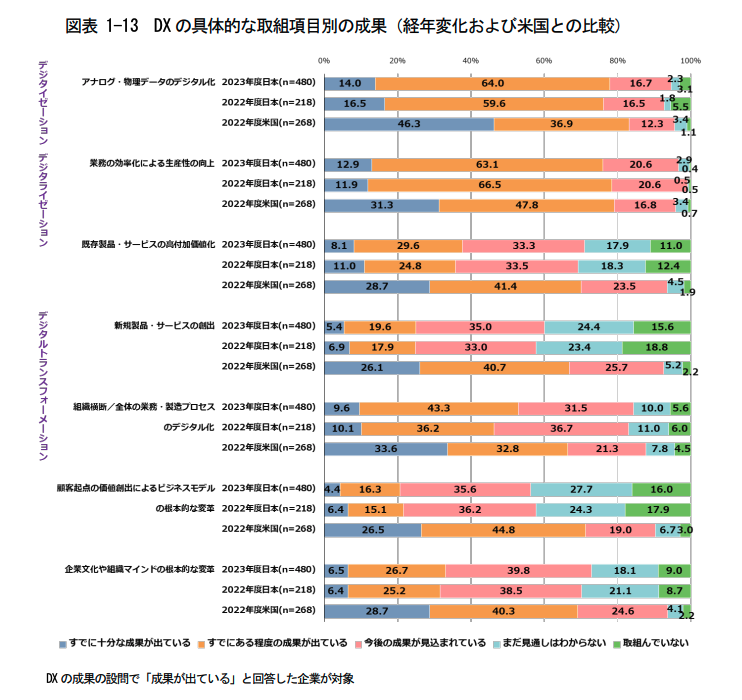

DX の具体的な取り組み項目別の成果の状況について尋ねた結果を、デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの 3 段階の観点で示した結果が以下となります。

取り組みをしている企業の8割は、以下については既に一定の成果が既に得られています。

- アナログ→デジタル

- 業務効率化

デジタライゼーション・デジタルトランスフォーメーションの難易度は高く、次の取り組みに対しては、成果が出にくい状況となっています。

- 既存製品・サービスの高付加価値化

- 新規製品・サービスの創出

- 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化

- ビジネスモデルの根本的な変革

DXの具体的な取り組み項目における取り組み割合と成果割合の関係を整理した図は以下となります。

取り組み割合が高い内容では、成果割合も高い傾向が見られます。デジタルトランスフォーメーションに相当する取り組みの中では、「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化」の成果割合が 40.7%と比較的高くなっています。しかし一方で、「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」「新規製品・サービスの創出」に関しては、80%近い企業が取り組むものの、成果割合は、20%程度にとどまり、成果創出の難易度が高いことがわかります。

DX 実現に向けた技術利活用の状況

DX を推進するためには、ビジネス環境の変化に迅速に対応できる IT システムの整備と社内外システムの連携による競争領域の強化、ビジネス上のニーズに合致するデータ活用と分析が必要となります。

これらを実現する手段として、データ、AI、生成 AI の利活用・導入状況、システム開発の内製化、レガシーシステムの刷新があります。これらについて調査したところ、データ利活用が進んでいる企業ほどDXの成果が出ており、「新製品・新サービスの創出」や「既存製品・サービスの高度化、付加価値向上」といった新たな価値創造を図る取り組に着手していることが分かりました。

それぞれの分野での状況を見ていきましょう。

データ活用

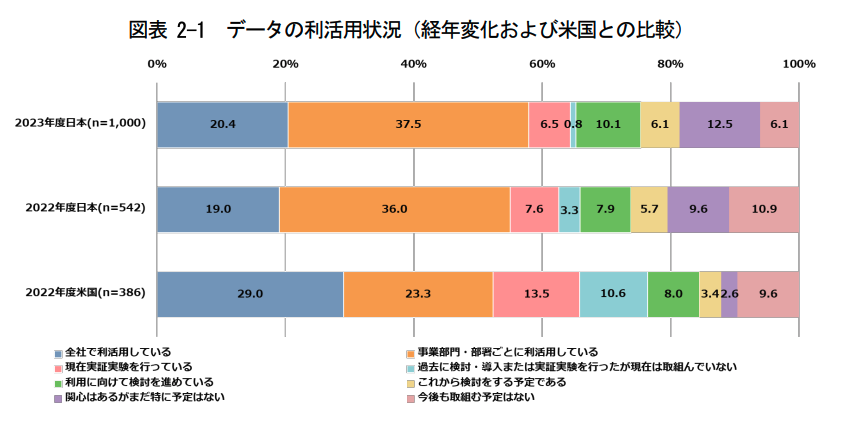

企業におけるデータの利活用について状況を尋ねました。

2022年度調査とほぼ変わらない結果ですが、米国調査結果と比べると、データ利活用をしている割合は同等であるものの、「全社で利活用している」の回答割合に差があります。

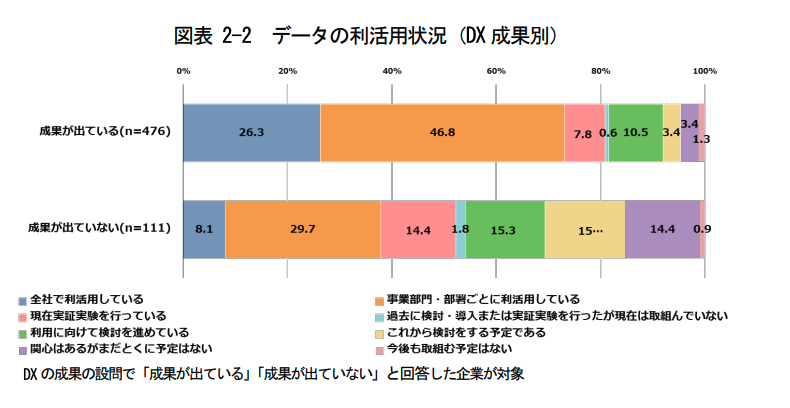

DXの成果が出ている企業では「全社で利活用している」「事業部門・部署ごとに利活用している」の回答割合は合わせて70%を超えており、DXの成果が出ていない企業の回答割合と比較して30%以上高くなっています。このことから、DXの成果が出ている企業ではデータの利活用が進んでいると考えられます。

データ活用の課題

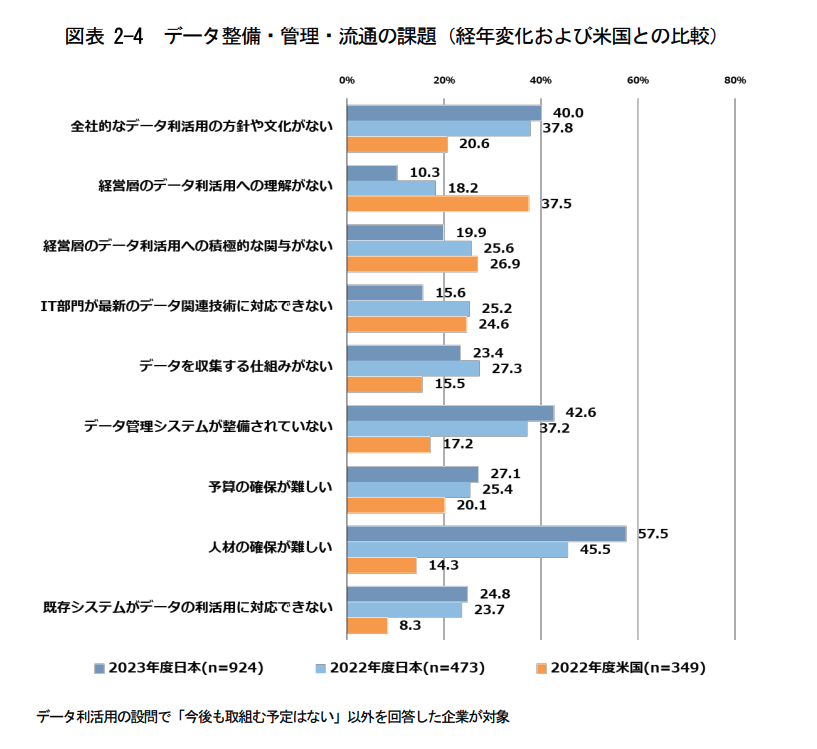

データ整備・管理・流通の課題について尋ねた結果です。

2022 年度調査の日本で最も回答率の高かった「人材の確保が難しい」は、2023年度では57.5%と突出して高くなっています。

「経営層のデータ利活用への理解がない」「経営層のデータ利活用へ積極的な関与がない」

「IT 部門が最新のデータ関連技術に対応できない」「データを収集する仕組みがない」の回答率は2022年度調査よりも低くなっており、データ利活用に対する体制や仕組みは進み始めているようにみえます。

データ利活用に対する体制や仕組みは進み始めているようにみえるものの人材の確保は大きな課題となることがわかります。

AI活用

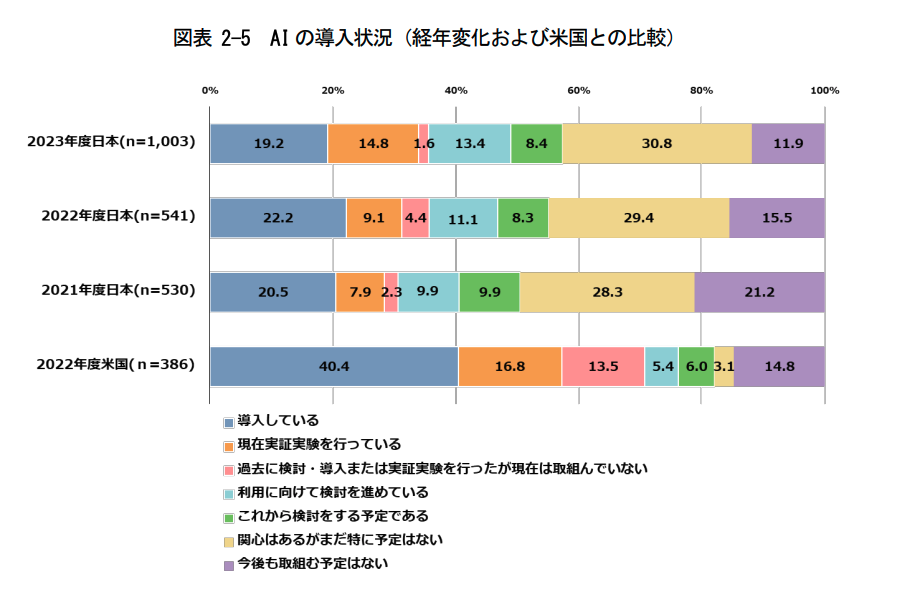

AI の導入状況について尋ねた結果は以下となります。2022年と導入状況はあまり変化がないものの、アメリカと比べると乖離が大きい状態は続いています。

AI活用においての課題

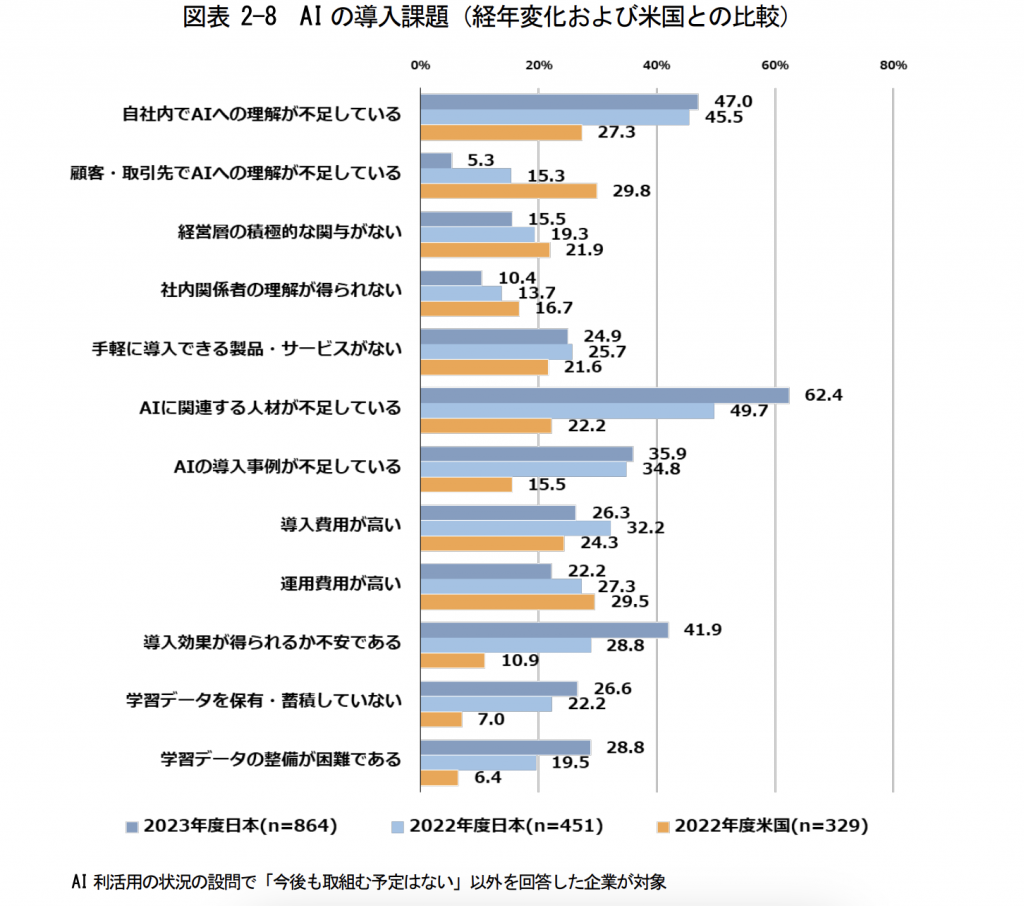

AI を導入する際の課題について尋ねた結果は以下のとおりです。

回答率の高かった「AI に関連する人材が不足している」が、2023 年度は62.4%と突出して高くなっています。

しかし「顧客・取引先でAI への理解が不足している」や「経営者の理解が得られない」の回答率は米国よりも低くなっていることから、AIのリスクを感じる企業は減ってきたと考えられます。

システム開発の内製化

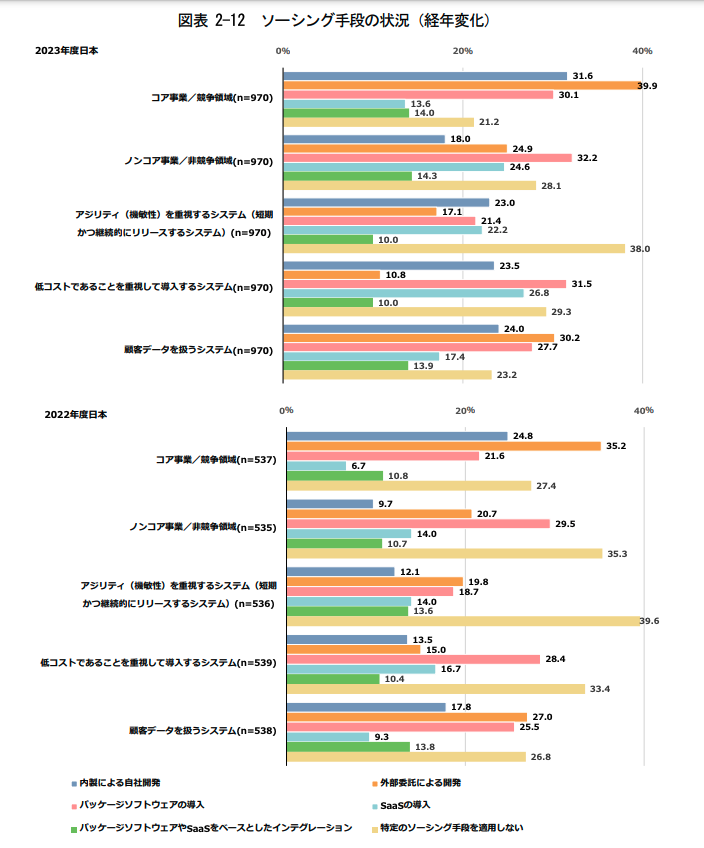

事業戦略や IT システムに適用しているソーシング手段について尋ねた結果は次のとおりです。

「内製による自社開発」はいずれの対象事業・システムにおいても増加傾向となっています。特に「アジリティ(機敏性)を重視するシステム」は10.9%、「低コストであることを重視して導入するシステム」は10.0%と大きく増加しました。

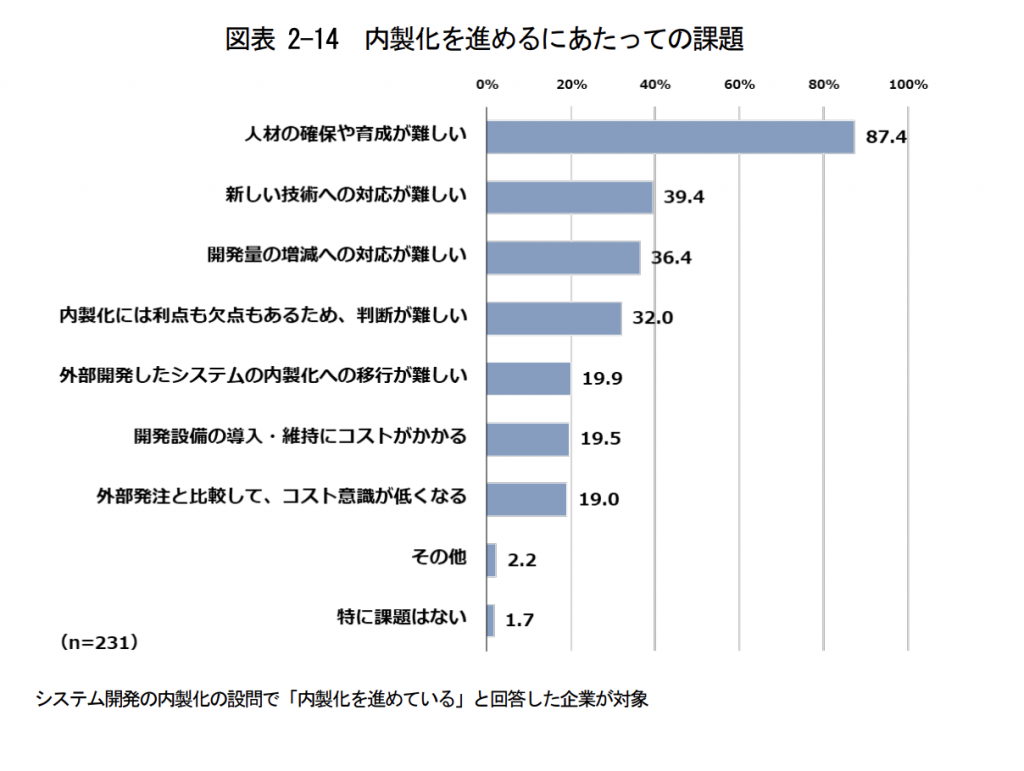

その中でもシステム開発の内製化の状況を尋ねると、従業員規模が1,001 人以上の企業においては「内製化を進めている」の回答割合が40.4%と最も高い結果でした。システム開発の内製化について「内製化を進めている」と回答した企業を対象に、内製化を進めるにあたっての課題を尋ねた結果は以下のとおりです。

「人材の確保や育成が難しい」の回答率が87.4%と一番割合が高くなっています。また「新しい技術への対応が難しい」(39.4%)、「開発量の増減への対応が難しい」(36.4%)といった課題も高い回答率であり、人材の確保や育成と並行して対応を検討していく必要がありそうです。

DX人材とスキル

DXを進めるにあたり、人材の確保や育成はどの分野でも課題となっています。具体的にどのような状況下か見ていきましょう。

DX推進人材の状況

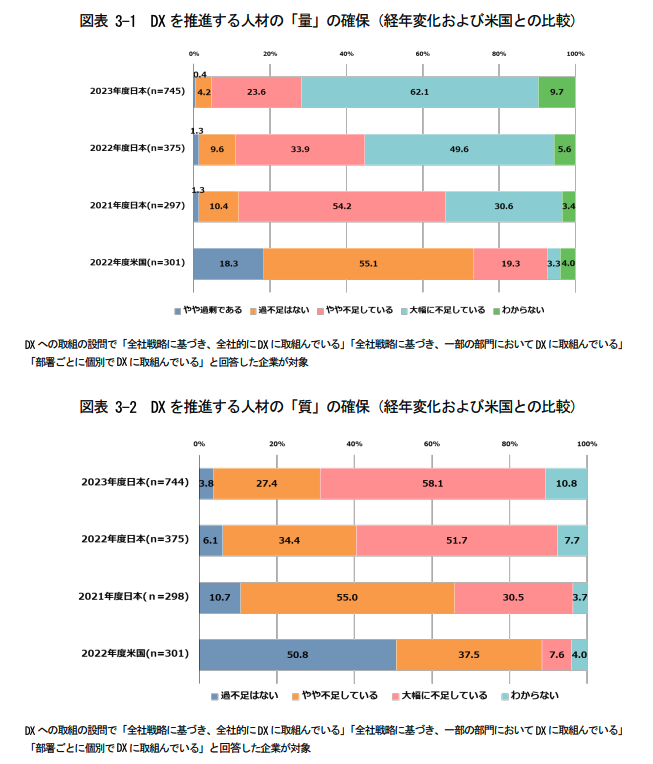

2022 年度や2021 年度調査と比較して、「大幅に不足している」の増加が著しく、人材不足は深刻化しています。DX 取組が推進していく中で、不足感が増していると考えられます。

また、社会全体として人手不足が進んでいることも影響していると考えられる。DX を推進する人材の「質」の確保状況についても尋ねた結果も示すが、人材の「量」と同じく、「大幅に不足している」が増加しています。

別データの業種別で見てみると、製造業等、サービス業で「大幅に不足している」の回答割合が高くなっています。

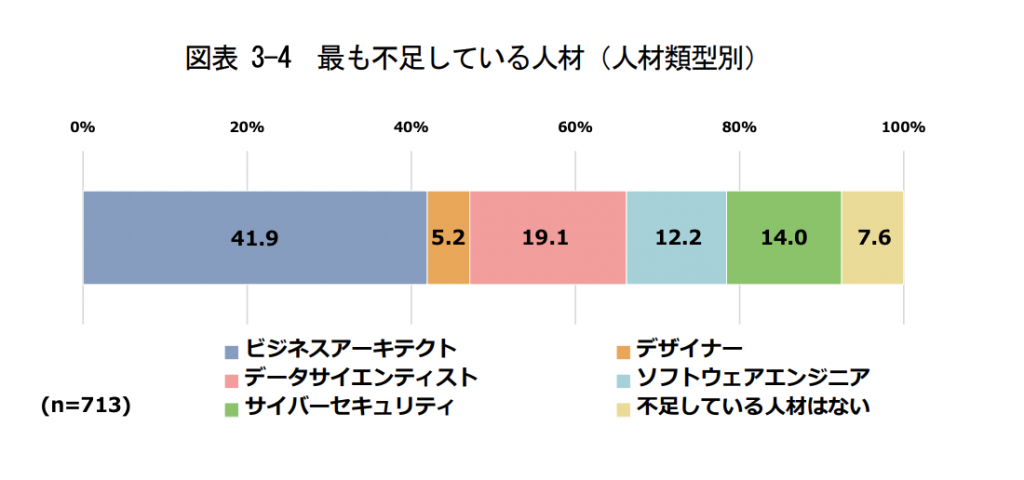

最も不足しているDX人材のスキル

DX 推進スキル標準の人材類型別に尋ねた結果は次のとおりです。

最も回答割合の高い人材は、DX の目的設定から導入、導入後の効果検証までを関係者をコーディネートしながら一気通貫して推進する「ビジネスアーキテクト」でした。

DX推進人材の育成方法と課題

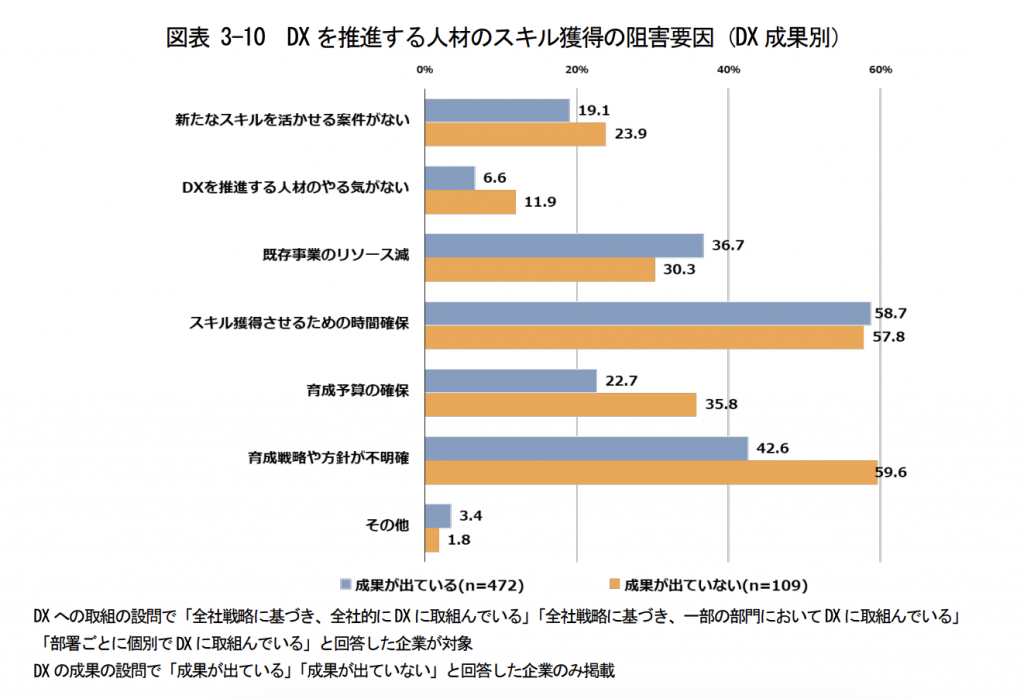

DX を推進する人材のスキル獲得の阻害要因結果は以下のとおりです。

「育成予算の確保」「育成戦略や方針が不明確」の回答割合は成果が出ている企業

の方が低く、その差も大きくなっています。

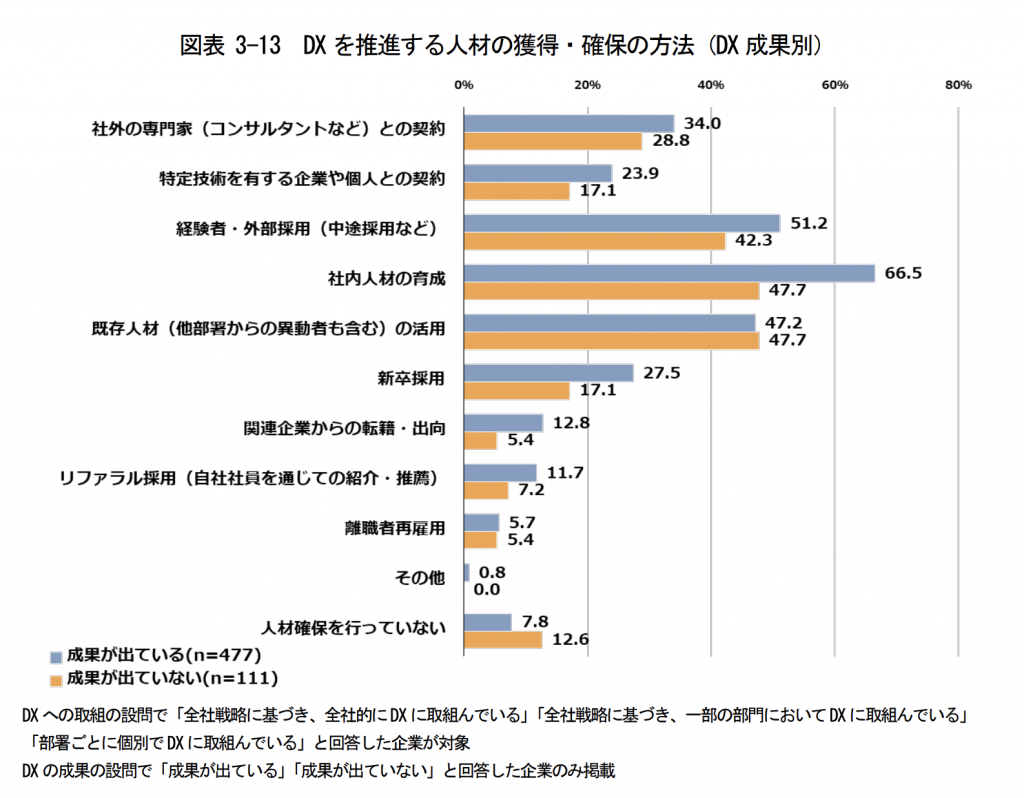

DXを推進する人材の獲得・確保の方法

DXを推進する人材の獲得・確保の方法をDXの成果別で示しました。

成果が出ている企業では以下の回答率が高く、特に「社内人材の育成」は成果が出ていない企業の差が大きい結果になっています。

- 社内人材の育成

- 経験者・外部採用(中途採用など)

- 既存人材の活用

まとめ

企業におけるDXの活用状況や推進するうえでの課題をまとめてきました。大手企業を中心にシステム開発の内製化やAIの導入は進んでいるように、業務効率化などのメリットが多数あります。

しかしDXを進めるうえでのハードルや課題は人材確保を中心に大きな問題となります。DXを進める前や進めている企業の方は、ぜひ本記事を参考に適正な判断をするのに役立てれば嬉しいです。