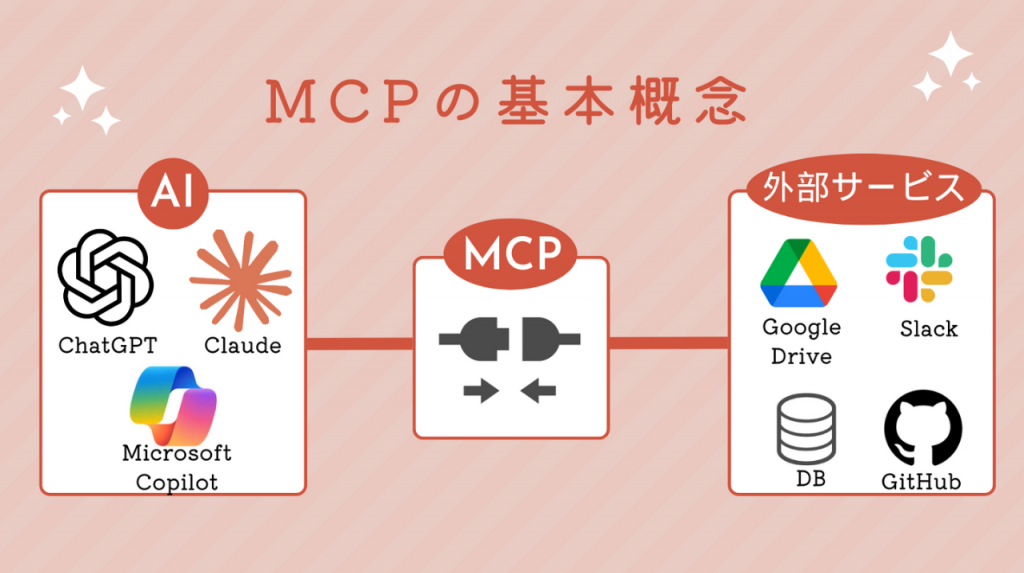

近年、ChatGPTやClaude、Geminiといった生成AIが劇的に進化しています。そんな中で、2024年ごろから話題になっているのが「MCP(Model Context Protocol)」という新しい仕組みです。

じつはMCPは、AIの「使い勝手」を大きく変える鍵として注目を集めています。

これまでAIは、単体で会話する孤立した存在のようなものでした。一方、MCPを使えば、AI(特にLLM)と社内データやツール、システムとの連携が安全に連携できるようになります。

つまり、「AIが現実の情報を理解し、業務に直接役立つ時代」が、いよいよ本格的に始まると言っても過言ではありません。

本記事では、技術的な専門用語をできるだけ使わず、初心者の方にもわかるようにMCPの仕組みやメリットを詳しく解説します。AIの裏側で何が起きているのか、ぜひ一緒に見ていきましょう。

<目次>

MCPとは?生成AIと外部を連携するめの技術規格

・MCPが考案された背景

・MCPの主な3つの特徴

・MCPの主な3つの役割

MCPユースケース3選

・医療分野でのセキュアなAI活用

・ソフトウェア開発でのMCP活用

・製造業におけるMCP活用事例

MCPとは?生成AIと外部を連携するめの技術規格

MCPとは、Model Context Protocolの頭文字を取った略語で、生成AI(主に大規模言語モデル)が外部ツールやデータソースと容易に連携できるようにするための技術規格を表します。

さまざまなAIを接続できるUSBポートのようなイメージです。USBにもType-AやType-B、Type-Cなどがありますが、MCPはすべてを標準化したType-Cをイメージするとわかりやすいでしょう。

MCPは、2024年11月にAnthropic社によって発表され、オープンスタンダードな規格になりました。

MCPが考案された背景

従来のAIを活用したサービスは、各サービスごとにAPI仕様や認証方式が異なっていました。つまり、AIとツールやデータソースの連携が困難な状況です。したがって、開発や保守を行う際には、作業時間や費用などの負担が大きくなっていました。

また、DX化が加速するとともに、多様なクラウド・オンプレミス環境間でのデータ活用ニーズが高まったことも、MCPの考案のきっかけです。

これらの状況が重なり、統一的な連携方式への要求が強まりました。そこで、安全かつ効率的にAIが外部データやツールを利用できる標準規格としてAnthropic社が開発したという背景です。

MCPの主な3つの特徴

MCPには主に以下のような3つの特徴があります。

- インターフェースの標準化

- 共通規格なので様々なAIモデルやツール同士がスムーズにやり取りできる

- クライアント・サーバ・ホストという主要な役割を持つ三層構成

インターフェースが必要となるのは、AIとデータソースと各種ツール間です。各々を接続する方法を標準化し、共通インターフェースとなったことで、手軽に利用できるようになりました。

また、前述したように、MCPはUSB-Cポートや電源コンセントのような「共通規格」です。したがって、MCPに対応していれば、様々なAIモデルやツール同士がスムーズにやり取りできます。

MCPはJSON-RPC(リモートプロシージャコール)ベースであり、共通言語で記述されているプロトコルです。クライアント・サーバ・ホストの三層構成となっていますが、通信手段はとくに決まりはありません。ですので、比較的容易に活用できます。

MCPの主な3つの役割

MCPには、主に以下のような3つの役割があります。

- 「やり取りの共通ルール」としての機能

- APIや認証方式などの仕様統一

- AIエージェントや他アプリケーションに対して機能やデータを柔軟に提供

MCPは標準規格です。したがって、「やり取りの共通ルール」として機能します。具体的には、AIモデルが必要なデータや機能を外部から取得したり、外部システムへ結果を渡したりする際のルールです。

また、これまではAIと連携するには、APIや認証方式などが煩雑でした。MCPにより仕様が統一されたことで、開発効率や拡張性が大きく向上します。

MCPはユーザー側にも大きなメリットがあります。企業やサービス提供者がMCP対応のツールを公開すれば、AIエージェントや他アプリケーションに対して機能やデータを柔軟に提供できるからです。

MCPの処理は4ステップ

それでは、MCPがどのように処理されるのかを見ていきましょう。MCP処理の流れは以下の4つのステップです。

- AI(MCPクライアント)がMCPサーバーへ利用可能な機能やリソースを問い合わせる

- ユーザーの指示や入力を受けたAIが必要な処理や情報取得のリクエストをMCPサーバーに送信する

- MCPサーバーは、指定された機能やリソースを使って処理を実行し、結果を返す

- AIは返された情報を用いて最終的な返答や追加処理を行い、ユーザーに回答する

この仕組みにより、AIと外部ツール・データを安全・効率的に連携し、一連の業務フローを自動化・高度化できます。それぞれの手順をもう少し詳しく解説していきましょう。

STEP1:MCPサーバーへの問い合わせ

STEP1としては、次の2つの手順となります。

- MCPサーバーに情報を問い合わせる

- MCPサーバーが仕様を返す

まず、チャットアプリや開発環境上のAIアシスタント(MCPクライアント)をリストアップする必要があります。リストアップのためには、以下の情報を問い合わせなければなりません。

- どのような外部データソースか(Google Drive、ファイルシステム、Web APIなど)

- どのようなツールが利用可能か(計算器、コード生成ツールなど)

上記の問い合わせがあった場合、MCPサーバーは接続されている各リソースやツールの仕様を返します。

STEP2:必要な処理や情報取得リクエストをサーバーに送信

つづいて必要な処理や情報取得リクエストをサーバーに送信します。以下は具体例です。

ユーザーが「最新の営業資料を取得して内容を要約して」とAIに指示した場合の処理を考えましょう。まず、AIはMCPサーバーに「Google Driveから該当ファイルを探して取得する」というリクエストを送らなければなりません。

また、リクエストを送った後には、「取得したファイルの内容を要約する」という追加の指示を送ります。

ただし、各々のリクエストには、「どのツールやリソースを使うか」「どのような処理を実行するか」の情報が含まれなければなりません。

STEP3:MCPサーバーが処理を実行し結果を返す

MCPサーバーはリクエストに対して処理を実行して結果を返します。

具体例として、MCPサーバーがGoogle Drive API経由で該当ファイルを探し出しデータを取得すると考えましょう。データを取得する際、必要に応じて外部の要約ツールやAIモデルを使い、要約結果を作成します。

処理を終えたら、AIやアプリなどのMCPホストに結果を返却します。

STEP4:AIが返された情報をもとにユーザーへ回答や追加処理を行う

MCPの大きな役割としてはSTEP1からSTEP3までです。一方で、結果を返した後も追加処理が必要となります。

まず、AI側は「要約された営業資料」を受け取り、チャット画面や業務アプリケーションの画面上に表示しなければなりません。

また、返却した結果に対し、更なる解析やアクションに利用するなどの処理を実施します。

加えてユーザーからさらに質問があった場合は、再びSTEP1からSTEP4の流れを繰り返さなければなりません。

MCP導入による企業の主なメリット

MCP導入による企業のメリットは、主に以下の5つです。

- 開発効率の向上

- 運用コストの削減

- システムの標準化と拡張性

- 安全性の強化

- ベンダーロックインの回避

それぞれ詳しく解説します。

開発効率の向上

MCPを導入することで、API仕様の違いを気にする必要がなくなります。従来はAPI仕様の違いにより、ソフトウェア開発が煩雑になっていました。

一方で、共通プロトコルMCPを導入することで、多数のAIモデルや外部ツールと容易に連携できるようになります。

MCPの導入によって、開発期間や開発工数だけでなく、運用面での負担も大きく削減できることは間違いありません。

運用コストの削減

前述したとおり、MCPを導入することで運用面での負担が大きく削減できます。また、社内外のサービスやデータソース接続が統一されるため、運用コスト自体の削減も可能です。

具体的には、個別API管理やカスタム開発の手間と開発コストが削減できます。

システムの標準化と拡張性

MCPはAI周りのツールややりとりを標準化したものです。したがって、MCPを導入することで、さまざまなツールの標準化が可能となります。また、標準化によって、拡張についても従来より容易です。

たとえば、最初は小規模なAI活用からスタートするシステムを考えてみましょう。使用しているうちにさまざまな機能が必要となることは多々あります。MCPを活用していれば、必要に応じて複数領域への拡張が可能です。

段階的に拡張できるので将来設計が容易になります。

ベンダーロックインの回避

MCPは仕組みが標準化されています。標準化されていることで、サービスを利用する際には特定のAI製品や特定のサービスに縛られる必要がありません。

つまり、ベンダーロックインの回避が可能です。したがって、競合となるAI製品やサービスを必要に応じて乗り換えたり併用したりできます。

安全性の強化

MCPは標準化されたプロトコルです。よって、認証や暗号化標準が組み込まれています。つまり、企業機密データでも安全に連携でき、利用する際にも安心です。

ただし、安全性においては注意点もあります。

MCP導入の際に注意したい4つのリスク

MCPは安全性が強化されていると述べましたが、MCP自体が新しい技術のために運用やセキュリティ観点においては注意が必要な部分もあります。

そこで、ここではMCPのリスクについて考えてみましょう。主なリスクは以下の4つです。

- 機密データ漏洩

- 破壊的操作・プロンプトインジェクション

- アカウント乗っ取り・シャドーイング攻撃

- 通信速度低下・カスタマイズ性低下

それぞれ、もう少し詳しく解説します。

機密データ漏洩

もっとも重要なリスクは、機密データの漏洩です。近年は個人情報の漏洩が大きなニュースになるほどの問題となっています。MCP導入の際には、データの漏洩リスクに備えることが必要です。

具体的には、MCPを介してAIと連携することで、以下の2点が危惧されます。

必要以上の権限が付与される

社外秘データにアクセスされる危険がある

認証・認可の設定が不十分な場合、上記の状況が起こり得るので、注意が必要です。とくに金融関連企業や医療関連、製造分野においては、重大な情報流出リスクの可能性があります。

破壊的操作・プロンプトインジェクション

MCPを導入しても正しく扱わなければ、AIが誤ったコマンドを外部システムに投げる可能性があるため、注意が必要です。

誤った操作を行うと、データベースの消去や不正な設定変更の実行につながります。このような破壊的操作を利用しているのが、プロンプトインジェクションなどの攻撃手法です。

プロンプトインジェクションは、AIは開発者が意図しない出力や機密情報の漏洩の可能性があります。企業の信用問題にもなりかねないため、細心の注意を払ってください。

アカウント乗っ取り・シャドーイング攻撃

MCPを導入することで、アカウントの乗っ取り被害に遭ったり、シャドーイング攻撃を受けたりする可能性もあります。

不正アクセスや乗っ取りが発生する可能性が高いのは、下記のような場合です。

- 外部ツールとの認証情報が盗まれる

- 悪意のあるMCPサーバーが正規のサーバーになりすまされる

不正アクセスや乗っ取り被害は、対策を行なってもどんどん新しい手法が考え出されます。MCPの利便性が高まることで、不正アクセスなどの被害が増える可能性もあるため、常に最新のセキュリティ事情をチェックしなければなりません。

通信速度低下・カスタマイズ性低下

MCPはMCPサーバーを中継するため、どうしても処理速度が遅くなります。MCPサーバーの応答速度が遅い場合、クライアントから不満を訴えられるかもしれません。

対策としては、キャッシュを減らしたり適切なチューニングをしたりすることです。対策によってパフォーマンスが向上する可能性があります。

また、機能拡張に制限を定めている公式MCPサーバーもあるため、カスタマイズ性が低いと感じるかもしれません。標準化のなかでできることを認識し、工夫するしかないでしょう。

MCPユースケース3選

それでは、MCPをどのように活用すればいいのか、以下3つの分野でのユースケースを見て行きましょう。

- 医療分野

- ソフトウェア開発

- 製造業

それぞれ、もう少し詳しく解説します。

医療分野でのセキュアなAI活用

医療分野において、MCPにより業務の効率化や診断精度の向上、新しい治療法の開発などが可能です。とくに医療のデジタル変革の加速には大きな期待が寄せられています。

具体的な例としては、MCPの認証・暗号化機能を活用した患者記録が挙げられます。MCPの認証・暗号化機能により、安全なアクセスが可能です。

また、AIが診察データを解釈して診察の要約を自動生成したり、フォローアップをスケジュールしたりします。

今後は画像診断支援や診断支援、治療支援、医薬品開発、手術支援など、医療分野でのAI技術の活用は必須です。したがって、MCPの需要はますます高まるでしょう。

ソフトウェア開発でのMCP活用

MCPはソフトウェア開発現場でも活用されています。MCPの導入により開発効率と柔軟性が大幅に向上するため、今後はMCPが必須となるでしょう。

たとえば、統合開発環境(IDE、Integrated Development Environment)では、以下に示すような複数のタスクをシームレスに実行できます。

- AIモデル呼び出し

- コード補完

- 自動レビュー

- テスト生成

統合開発環境は、プログラミングに必要な複数の機能を1つのソフトウェアにまとめたものですが、従来はモデルごとに異なるプラグインやAPIを統合する必要がありました。

一方で、MCPを利用すれば、共通の仕組みで管理できるようになります。

したがってソフトウェア開発者は、新しい技術を導入するための学習コストを大幅に削減可能です。

製造業におけるMCP活用事例

製造業においては、在庫管理や納期管理、需要予測などの分断されている情報をAIで横断分析する手段としてMCPが活用できます。

従来はそれぞれが個別に管理され、情報のやりとりや分析に手間がかかっていましたが、MCPを活用することで過剰在庫や欠品リスクの大幅な削減が可能です。

また、品質管理や故障予知のリアルタイム化の実現も従来よりも容易に実現できるようになりました。これにより、不良品の早期発見とライン停止の事前回避が可能です。

製造業では多くの部門があり、管理しなければならない情報も多いため、多くの課題があります。MCPの活用により、早期の課題解決も可能となるでしょう。

まとめ〜今後AIを活用するにはMCPの活用が必須〜

MCP(Model Context Protocol)は、AIを「単なるチャットツール」から「現実世界とつながる知的アシスタント」へと進化させることができます。

従来は各サービスごとにAPI仕様や認証方式が異なり、AIとツールやデータソースの連携が困難でした。MCPは「AIが安全に外部データへアクセスし、より正確で実用的な回答を返すための共通ルール」であり、今後はAIを利用するうえでは必須の技術です。

MCPを活用することで、企業はAIに社内データを扱わせたり、個人が自分のアプリやサービスとAIを連携させたりといったことが、より簡単かつ安全に実現できるようになります。

ぜひビジネスにも活用してみてください。