「プログラマーが1日かけて書いていたコードを、AIが10分で完成させる」

2025年、ソフトウェア開発の現場は大きな変革期を迎えています。その中心にあるのがAI駆動開発です。

最新の調査によれば、AI駆動開発ツールを導入した企業の約89%が「開発効率の大幅な改善」を実感しています。

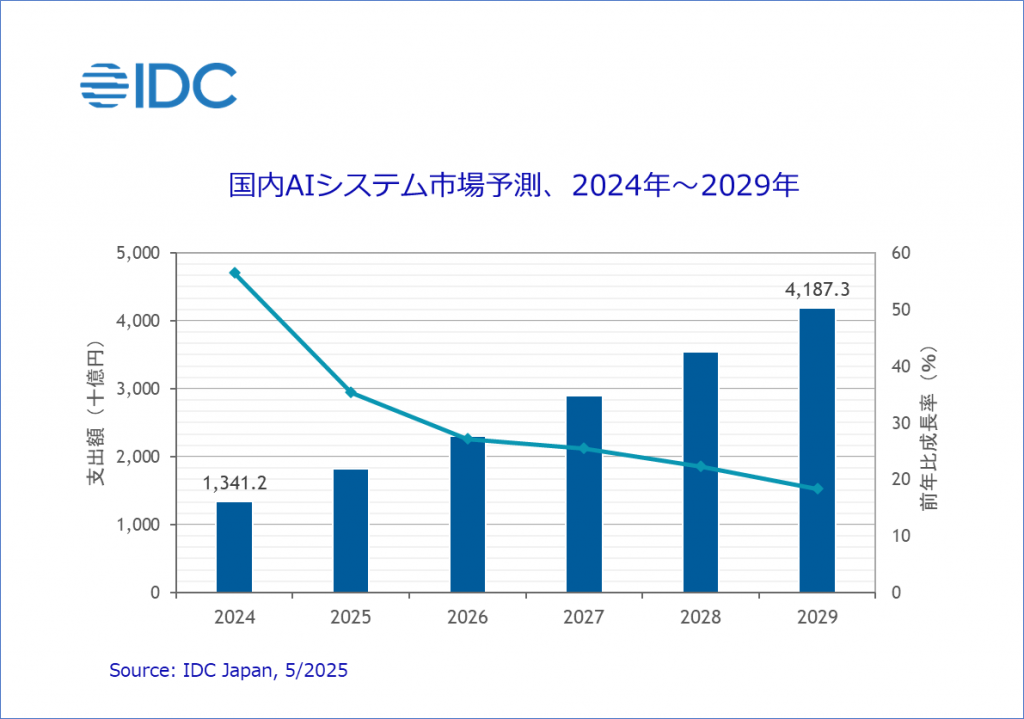

国内でも導入事例は着実に増加しており、AIは今やソフトウェア開発に欠かせない存在となりつつあります。またIT専門調査会社 IDC Japan 株式会社 のレポートでは、2024年に約1兆3,000億円規模だった国内のAIシステム市場が、2029年には約4兆1,000億円へ拡大すると予測されています。

本記事では、AI駆動開発の基本概念から具体的な導入ステップ、そして実際の成功事例まで、開発チームが今すぐ実践できる情報を網羅的に解説します。

ぜひAI駆動開発を取り入れ、開発スピードを短縮してみてください。

<目次>

AI駆動開発とは

・AI駆動開発の定義

・AI駆動開発の特徴

人材不足、スピード、コストはAI駆動開発で解決

・人材不足は自動化で補える

・AI駆動開発なら期間の大幅短縮が可能

・人件費や開発工数を削減できるAI駆動開発

AI駆動開発の主要なアプローチと技術

・AI駆動開発の主要アプローチ方法

・AI駆動開発の主要技術

AI駆動開発とは

AI駆動開発(AI-Driven Development)とは、AI(人工知能)を活用してソフトウェア開発プロセス全体を効率化する開発手法です。

近年、AIの進化により、その利用範囲は事務作業にとどまらず、創造的業務へも広がっています。これにより、企業は迅速かつ低コストで高品質なシステムを構築できるようになり、開発プロセスをAI活用前提で見直す動きが加速しています。

AI駆動開発は、今後のソフトウェア開発において主流となる可能性が高く、注目を集めている手法といえます。

AI駆動開発の定義

AI駆動開発は、人間とAIが協働して価値創出を目指すアプローチです。とくに機械学習や大規模言語モデル(LLM)を開発プロセスの中心的な要素として活用します。AIの活用により、以下のような領域で効率化が可能になりますプロセスです。

- コード生成の自動化

- テストと品質保証

- 要件定義・設計支援

- 運用・保守

- 継続的な学習と改善

つまり、開発工程のほぼすべてのプロセスにおいて、生産性の向上が期待できます。従来の開発手法との大きな違いは、設計・実装・テストといった工程にAIを積極的に取り込む点にあります。

AIを前提としたプロセス再設計によって、より高品質で柔軟なシステム開発を実現します。

AI駆動開発の特徴

AI駆動開発の主な特徴は以下の6つです。

- AI活用が前提

開発途中でAIを付け加えるのではなく、計画段階からAIを活用することを前提にプロセスを設計します。 - コードを自動生成する

生成AIやLLMを活用し、仕様や指示文からコードを自動生成します。 - テストの自動化

テストケースの生成、結果分析、バグ検出などをAIが担うことで、品質向上と工数削減を同時に実現します。 - 要件定義・設計支援

会議メモの要約、論点整理、設計案への助言などをAIが補助し、人的ミスの防止や意思決定の支援に貢献します。 - 人とAIの協働

AIはメンターやペアプログラマーのような役割を果たし、人間の創造的業務を支援するとともに学習効率を高めます。 - 全工程で効率化

企画から設計、実装、テスト、デプロイ、運用まで、すべての工程で効率化を実現します。

上記のようなAI駆動開発の特徴は、従来の開発手法とは大きく異なります。

従来の開発手法とAI駆動開発との違い

従来の開発手法とAI駆動開発との違いについて考えてみましょう。特徴や要件定義、実装、テストなどがどのように異なるのかを下表にまとめました。

| 従来の開発手法とAI駆動開発との違い | ||

|---|---|---|

| 特徴 | 従来の開発手法 | AI駆動開発 |

| 要件定義 | 人が手動で整理・文書化 | AIが自然言語から自動整理・文書化 |

| 実装 | 人が設計に基づき手動でコーディング | AIが自然言語指示から自動でコーディング |

| テスト | 人がテストケースを作成し、手動で実施 | AIがテストを生成し、自動実行 |

| デバッグ | 人が手動で原因解析 | AIがエラー分析や修正提案も自動化 |

| ドキュメント | 人が開発後に手動作成 | AIがコードや設計情報から自動生成 |

| 開発スピード | 比較的遅い | 高速(自動化で短縮) |

| 柔軟性 | ウォーターフォールは柔軟性が低い

アジャイル型のみ柔軟性高い |

全体的に高い柔軟性 |

| 人の役割 | 全工程を人が主導 | 創造や判断は人、定型作業はAIが担当する |

上記より、従来の開発手法とAI駆動開発では開発スピードや品質向上が期待できることがよくわかります。

人材不足、スピード、コストはAI駆動開発で解決

現在、多くの企業が直面している課題として「人材不足」「開発スピード」「コスト」が挙げられます。AI駆動開発は、これらの課題を解決する有効な手段となります。

課題が解決可能となる主な理由は以下の3点です。

- 少人数でも多くのタスクを自動化できる

- プログラムの自動生成やテスト自動化によって開発期間を短縮

- 人件費や開発工数の削減により総コストも削減可能

それぞれ詳しく見ていきましょう。

人材不足は自動化で補える

AI駆動開発では、従来人が担っていた工程をAIで自動化できます。単純作業やルーチンワークをAIに任せることで、人材不足を補うことが可能です。

さらに、エンジニアが中心だった業務でも、AIツールを活用すれば非エンジニアでも取り組める領域が広がります。その結果、既存社員の負担軽減や離職防止、働き方改革にもつながります。

AI駆動開発なら期間の大幅短縮が可能

従来の開発手法では、設計・コーディング・テスト・検証などをすべて人が担当していました。AI駆動開発では、これらをAIが代替・支援することで、高速なアウトプットが可能になります。

また、他部門やユーザーとのリアルタイム連携が容易になるため、コミュニケーションの効率化によりさらなる開発期間短縮も期待できます。

人件費や開発工数を削減できるAI駆動開発

AIを活用すれば、多くの工程が自動化され、必要な人員数や工数を削減できます。その結果、手戻りが減り、開発や運用におけるミスも抑制されます。

外部委託や採用コストを最小限に抑え、既存リソースを有効活用できる点も大きなメリットです。人件費だけでなく、不要な工程を削減することで総コストの最適化が可能となります。

AI駆動開発の主要なアプローチと技術

AI駆動開発に興味があっても、なかなか取り組めないかもしれません。具体的に、どのようにアプローチすれば良いのでしょうか。

ここでは、AI駆動開発の主要なアプローチ方法と主要技術について詳しく紹介します。

AI駆動開発の主要アプローチ方法

AI駆動開発には、いくつかのアプローチ方法があります。ここで取り上げるのは、以下4つの主要アプローチ方法です。

- アシスタント型(補助型)

- 自律型(自動型)

- ハイブリッド型

- マルチモーダル・自然言語統合型

それぞれの特徴を簡単に解説しましょう。

アシスタント型(補助型)

アシスタント型は補助型とも呼ばれ、開発者が主体でAIが作業補助を行うアプローチ方法です。

すべてをAIに任せるのではなく、一部のパートのみをAIに任せる手法で、開発の質と速度を両立させられます。コード生成やテスト、レビュー、ドキュメント作成などの効率化に最適です。

自律型(自動型)

自律型は自動型とも呼ばれるアプローチ方法です。

自律型はのアプローチ方法は、ソフトウェアの要件や仕様から、AIが主体的に設計やコーディング、検証を行います。

アシスタント型よりも高度な自動化であり、AIが実装とデリバリーの多くを担う方法です。人間は要件定義や最終判断に注力できるので、最終的な品質は人によって担保されます。

ハイブリッド型

ハイブリッド型は、その名のとおりアシスタント型と自律型を組み合わせたアプローチ方法です。

アシスタント型が最適なタスクもあれば、自律型が最適なタスクもあります。そのような場合に有効なアプローチ方法が、タスクにあわせてAI主導と人間主導を柔軟に切り替えるハイブリッド型です。

ハイブリッド型は、プロジェクトや組織の成熟度に応じてAIの関与レベルを最適化できます。

マルチモーダル・自然言語統合型

上記3つのアプローチ方法とは違う視点となるのが、マルチモーダル・自然言語統合型です。

マルチモーダル・自然言語統合型のアプローチ方法は、テキスト、画像、音声など複数のデータ形式を活用します。自然言語でプロセス全体を指示できるため、自動化のハードルも下がりました。

AI駆動開発の主要技術

AI駆動開発の主要技術は、以下の7つです。それぞれ簡単に解説します。

- コード自動生成技術(生成AI・自然言語処理)

開発者が自然言語で指示するだけで、AIがコードを自動生成します。代表的なツールとして、GitHub CopilotやDevinなどがあります。 - コードレビューの自動化

AIがコードの品質を自動的に検査します。潜在的なバグや改善点を指摘する際に有効です。 - 自動テスト・異常検知

AIがテストケースを自動生成する技術です。ソフトウェアの異常や欠陥を素早く検出できます。 - デバッグ支援

AIがエラーの原因分析や修正案を提示してくれる技術です。支援によって、問題解決を早められます。 - 開発・運用プロセスの自動化(DevOps連携)

リリース管理やCI/CDパイプラインの運用など、開発から運用までの一連の工程をAIが最適化します。 - プロジェクト管理・アナリティクス

AIが過去のデータからスケジュールやリソース配分を予測する技術です。プロジェクト管理における適切な意思決定を支援します。 - 機械学習・クラウド連携

多様なサービスと組み合わせる技術です。開発されたAIモデルをクラウド上で接続し、運用します。データ活用の効率化、システム全体の柔軟性向上が可能です。

AI駆動開発の導入ステップと検討ポイント

AI駆動開発を導入する際の具体的な導入ステップと注意すべきポイントについて見ていきましょう。

AI駆動開発の導入ステップ

AI駆動開発の導入ステップは次の6ステップです。順に解説します。

- STEP1:課題の特定と目標(KPI)設定

解決したいビジネス課題を明確化します。たとえば、「開発速度の向上」「バグ率の低減」などです。具体的な数値目標を立ててください。 - STEP2:環境準備

AI対応エディタや各種AI開発ツールを選んで、準備します。例としては、以下のようなツールです。

・AI対応エディタ:Visual Studio Code等

・各種AI開発ツール:GitHub Copilot, Cursor, Devin等

最適なツールを選定してください。 - STEP3:データ準備と品質管理

AI活用に必要なデータの収集やクレンジング、セキュリティ対策を実施します。品質を確保するためにも、正しいデータを収集してください。 - STEP4:小規模プロジェクトから試験導入(パイロット)

最初は小規模プロジェクトでの試験導入を行ってください。独立したプロジェクトや新規機能開発でAI駆動を実践します。試験導入後に、実際に得られた効果や課題などを評価します。 - STEP5:評価・フィードバック

具体的な評価を行います。得られた成果をKPIなどで継続的に測定してください。また、利用者のフィードバックも含めて改善するのも重要ポイントです。 - STEP6:拡張展開と標準化

試験導入の際に得られた知見をもとに、組織全体に展開します。ここでは、ガイドラインや教育プログラムを整備しなければなりません。

AI駆動開発の検討ポイント

AI駆動開発の検討ポイントについて考えてみましょう。検討すべき事項は多々考えられますが、重要な以下6つのポイントを紹介します。

- 有識者・経験者の確保

- セキュリティリスクの管理

- 期待値と目的の明確化

- 導入範囲の段階的設定

- ツール選定と適切な運用設計

- AIは万能でない

もう少し具体的に解説します。

有識者・経験者の確保

導入にはAI技術の知識や実践経験を持つ人材が必要不可欠です。有識者や経験者がいなければ、適切なツール選定すらもできません。また、運用設計においても苦労する可能性があります。

また、品質リスクが高まる場合もあるので注意が必要です。

セキュリティリスクの管理

AI駆動開発の導入には、セキュリティリスクを管理しなければなりません。どのようなリスクが考えられるのかをあらかじめ把握し、対策します。

考えられるリスクの例としては、生成AIによる情報漏洩やAI生成コードの脆弱性などです。セキュリティリスクは会社の信用問題にもかかわるので、くれぐれも注意してください。

期待値と目的の明確化

AI駆動開発を導入する目的を明確化しなければなりません。具体的に取り組む業務課題を洗い出し、どの程度AIで解決したいのかを定めてください。

また、正確な評価が必要なため、効果測定指標も明確にする必要があります。

導入範囲の段階的設定

AI駆動開発を導入して課題を解決するにあたり、導入範囲の段階的設定が必要です。最初から大規模プロジェクトに導入した場合、失敗したときのダメージが大きいため、小規模プロジェクトや一部工程から試験導入することをおすすめします。

まずは小規模プロジェクトなどで導入し、効果や課題を評価しながら徐々に拡大してください。

ツール選定と適切な運用設計

AI駆動開発には複数のAIツールが必要です。したがって、目的に合ったAIツールを選ばなければなりません。

また、各種AIツールを使用する際には運用ルールや教育体制、継続的な改善体制を整備する必要があります。AI技術の限界と人間との役割分担の理解も必要です。

AIは万能でない

AI駆動開発は画期的な開発手法です。一方で、AIが万能であると認識していると判断を誤る可能性があります。AIはときに間違った回答を吐き出すことがあるため、AIは補助・自動化に専念する形を想定しましょう。

最終的な創造的判断や複雑な意思決定は人間が担う必要があります。

AI駆動開発の主要なアプローチと技術

これまで、AI駆動開発の基本的な概念や導入の際の注意点などについて解説してきました。ここでは、具体的なイメージを把握するために成功事例を紹介します。事例として紹介するのは以下の3社です。

- トヨタシステムズと富士通

- モノタロウ

- SCSK株式会社

各社AI駆動開発という手法を活用していますが、それぞれ異なる特徴があります。具体的に見て行きましょう。

トヨタシステムズと富士通の成功事例

トヨタシステムズは、トヨタグループの生産や物流、販売などの基幹システムの開発・運用に携わっているトヨタのグループ会社です。

トヨタシステムズと富士通は、富士通が開発した生成AI「Fujitsu Kozuchi Generative AI」を活用したAI駆動開発の実証実験を実施しました。両社が取り組んだのは、トヨタシステムズのシステムアップデート作業の効率化です。

実証実験の結果、人手で作業を実施した場合と比較すると、約50%の作業時間削減が可能であることが確認されました。今後は、他言語やテスト工程への展開も計画しており、さらなる生産性向上が期待されます。

参考:(基幹システムのアップデート作業に生成AIを活用し、作業時間の50%削減を実現)

モノタロウの成功事例

株式会社MonotaRO(以下、モノタロウ)は、大阪市に本社を置く事業者向け工業用間接資材の通信販売会社です。企業だけでなく、個人での利用をしている人も多いのではないでしょうか。

モノタロウでは、GitHub CopilotやDevin、Cursorなど複数のAIツールを導入し、現場が主体的にAIを開発フローに適用できる体制を構築しました。

2025年1月から開始したサービスには200名以上のユーザーが利用し、ユーザーに対しAPI Keyを発行しています。5月時点でのコストは約6,000ドル(Anthropic API)でしたが、運用を通じて開発速度と品質が向上しました。

モノタロウのAI駆動開発導入は、多くのメリットを得ている成功事例といえるでしょう。

参考:(Clineを200人で試してみた – モノタロウのAI駆動開発実践記)

SCSK株式会社の取り組み

SCSK株式会社(以下、SCSK)は全国に営業所を有し、住友商事グループに属している大手SIerです。

SCSKでは、いち早くAIを業務に取り入れました。現在のグループ全体のAI利用者数は、18,000人以上です。

AI駆動開発に取り組み始めたのは、2024年10月の「AI駆動開発のプラットフォーム化」の発表でした。プラットフォーム化の目的は、組織レベルでの生産性向上とセキュリティリスクへの適切な対応です。

SCSKが目指すのは、開発工程の成果物パイプライン化や生成されたシステム仕様・コードを含む知財の一元管理など。今では、AI駆動開発推進のモデルケース的存在となっています。

参考:(AI駆動型開発プラットフォーム化に関する概念実証を開始)

まとめ〜AI駆動開発で作業効率の向上〜

本記事では、AI駆動開発の基本概念、アプローチ方法、具体的な成功事例について紹介しました。AI駆動開発は、生産性の向上、品質改善、コスト削減が可能であり、さらに人手不足の課題にも対応できる手法です。

その理由は、AIによる自動化により、開発スピードを大幅に向上できる点にあります。自動化は、コード生成、テスト、要件定義、設計支援などほぼすべての開発工程をカバーします。特にバグ検出やテストの自動化により、ミスの早期発見が可能となり、品質向上と人手不足やコスト削減の課題解決につながります。

近年のAI技術の進化は著しく、従来の手法とは比較にならないレベルで作業効率を高めています。各社の成功事例を参考に、AI駆動開発を積極的に導入することを検討してみてはいかがでしょうか。